Christiane Duchesne, autrice et traductrice: «Pour moi, l’écriture n’a pas de frontières.»

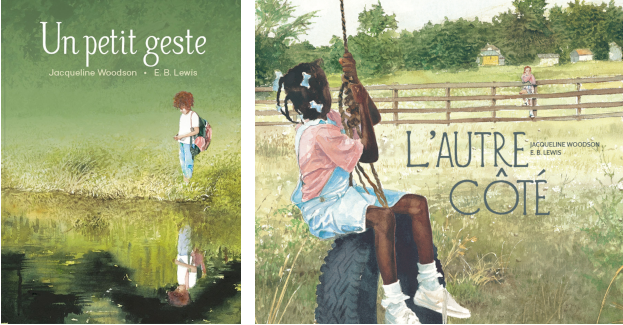

Christiane Duchesne est l’une des plumes les plus prolifiques de littérature jeunesse canadienne. Née en 1949 à Montréal, elle a publié plus de cent ouvrages en tant qu’autrice, et plus de sept cents en qualité de traductrice, dont deux albums de l’Américaine Jacqueline Woodson. Christiane Duchesne ne se limite pas aux livres pour la jeunesse, elle a également écrit plusieurs romans pour adultes. Ses activités d’écrivaine s’étendent aussi à des textes pour le théâtre, le cinéma, la télévision et même la radio. Plusieurs prix lui ont été décernés, dont trois fois chacun les prix suivants: le prix du Gouverneur général, le prix Christie, et le prix Alvine-Bélisle. Son œuvre pour la jeunesse lui a permis d’être finaliste du fameux prix Hans Christian Andersen en 1996.

Christiane Duchesne est l’une des plumes les plus prolifiques de littérature jeunesse canadienne. Née en 1949 à Montréal, elle a publié plus de cent ouvrages en tant qu’autrice, et plus de sept cents en qualité de traductrice, dont deux albums de l’Américaine Jacqueline Woodson. Christiane Duchesne ne se limite pas aux livres pour la jeunesse, elle a également écrit plusieurs romans pour adultes. Ses activités d’écrivaine s’étendent aussi à des textes pour le théâtre, le cinéma, la télévision et même la radio. Plusieurs prix lui ont été décernés, dont trois fois chacun les prix suivants: le prix du Gouverneur général, le prix Christie, et le prix Alvine-Bélisle. Son œuvre pour la jeunesse lui a permis d’être finaliste du fameux prix Hans Christian Andersen en 1996.

Mégane Spicher: Christiane Duchesne, vous arborez la double casquette d’autrice et de traductrice de livres pour la jeunesse. Comment distinguez-vous et équilibrez-vous ces deux activités? Vous qualifiez-vous plutôt d’autrice ou de traductrice?

Christiane Duchesne: Écrivaine d’abord, car j’ai toujours écrit depuis que je sais écrire. La traduction est arrivée plus tard dans ma vie et se limite — à part quelques courts romans jeunesse et un roman adulte — à des albums illustrés pour les enfants. Mon écriture est beaucoup plus diversifiée que les textes que je traduis et s’adresse à des lectorats très variés, à des publics différents également. L’écriture d’un roman de 250 pages pour les jeunes, d’un album de seulement 100 mots pour les petits, d’un poème symphonique pour l’Orchestre métropolitain, d’une chorégraphie ou de chansons pour enfants, celle d’œuvres dramatiques radiophoniques ou de scénarios pour la télévision et le cinéma, toutes ces formes sont extrêmement différentes, avec leurs propres exigences, leurs propres règles du jeu, mais reliées par un même esprit de création, une même curiosité, un même plaisir d’invention et surtout un même amour de la langue.

La traduction me procure énormément de plaisir, plaisir très différent de celui d’écrire, mais tout aussi passionnant. Lorsque je parle de traduction à un jeune public — pour qui il est parfois difficile de comprendre ce que cela représente — j’explique que traduire, c’est exactement comme enfiler les chaussures de quelqu’un que l’on ne connaît pas, de tenter de marcher à son pas de la manière la plus fidèle possible tout en conservant son propre souffle et surtout (surtout!) sans laisser de traces derrière soi.

Comment avez-vous été amenée à traduire? Avez-vous suivi une formation particulière ou avez-vous appris petit à petit?

Cela a commencé par un drôle de hasard. Je n’avais jamais rien traduit, je n’avais aucune compétence particulière en ce domaine, si ce n’est d’être assez bilingue, quand les éditions Scholastic de Toronto m’ont approchée pour traduire de très courts textes d’albums — illustrés en bichromie et imprimés sur du papier Newsprint! On ne cherchait pas alors une traductrice de métier, mais bien quelqu’un qui sache écrire pour les enfants, qui ait un style, un ton. J’avais déjà alors sans doute une bonne réputation d’écrivaine. J’ai traduit ainsi il y a longtemps toute la série des Franklin, des Clifford, presque tous les albums de Robert Munsch, et bien d’autres encore.

Puis il y a eu les éditions du Boréal, Imagine, D’eux et Comme des géants, avec des textes plus difficiles, plus poétiques et de plus en plus intéressants, textes du Canada anglais, d’Australie, de Nouvelle-Zélande, des États-Unis ou d’Angleterre. S’ajoutent maintenant les éditions de La Pastèque, de La courte échelle et Isatis. Si on calcule en moyenne une quinzaine de titres traduits par année depuis 1979, on arrive vite à ce fameux nombre de plus ou moins 700 qui, bien qu’impressionnant, reflète bien la réalité.

En cherchant vos traductions, j’ai remarqué que beaucoup d’entre elles ont été publiées par les éditions D’eux. Comment se déroule votre collaboration?

Je connais Yves Nadon, fondateur des éditions D’eux, depuis longtemps alors qu’il était encore professeur au cours primaire à Sherbrooke. Il est devenu au fil des ans un très grand ami. Nous avons été tous les deux directeurs de collection aux éditions Les 400 coups à une certaine époque, cela nous a permis de bien comprendre les orientations éditoriales et la pensée de l’autre. Une grande connivence s’est établie et, lorsque Yves a fondé D’eux, il a tout naturellement fait appel à mes services, sachant que je traduisais depuis des années pour les éditions Scholastic. Depuis, j’ai traduit une quarantaine de titres pour D’eux.

Vous avez également publié des traductions pour d’autres éditeurs canadiens ou québécois: Comme des géants, La Pastèque, Scholastic, La courte échelle. Y a-t-il des avantages à publier des traductions chez différents éditeurs? Est-ce que cela vous permet une plus grande variété d’ouvrages? Le public cible change-t-il d’une maison à l’autre?

Chaque maison d’édition possède sa ligne éditoriale, son approche de la littérature pour la jeunesse, sa présentation, sa signature. Une maison sera plus orientée vers les ouvrages documentaires, une autre présentera des textes poétiques ou d’autres plus réalistes.

S’il y a un avantage à traduire pour plusieurs éditeurs, c’est celui de la diversité de ton. Je reçois ainsi des textes très courts, minimalistes même, donc très difficiles, ou alors d’autres très complexes par le jeu installé entre le texte et l’illustration, ce qui peut poser des problèmes très difficiles à résoudre. Parfois, ce sont des détails impossibles à traduire de sorte qu’il me faut inventer un petit quelque chose qui permettra au lecteur de faire le lien entre le texte et l’illustration.

Les albums illustrés pour la jeunesse rejoignent des publics très diversifiés: un livre tout carton pour les tout-petits sera fort différent d’un album pour les 5-6 ans ou d’un autre pour un lectorat un peu plus vieux, comme ces grands albums comportant des textes plus riches, plus étoffés. Les sujets proposés sont extrêmement variés, allant de l’album pour apprendre à compter de 0 à 10 à un autre, plus complexe et d’une narration poétique et informative, à la fois sur la botanique, les civilisations anciennes, l’histoire, les relations humaines, etc. Il y a de tout et cela me plaît énormément.

Parmi les nombreux auteurs que vous avez traduits, nous souhaitons nous arrêter plus longuement sur l’Américaine Jacqueline Woodson, récipiendaire du prix Hans Christian Andersen (2020) et du Astrid Lindgren Memorial Award (2018), et pourtant peu connue dans le domaine francophone. Comment avez-vous été amenée à traduire Jacqueline Woodson deux fois? Est-ce vous-même qui l’avez découverte ou votre éditeur vous l’a proposée?

La proposition m’a été faite par Yves Nadon. Je ne la connaissais que de nom.

En 2020 est publiée votre traduction de l’album Each Kindness de Jacqueline Woodson et Earl B. Lewis sous le titre Un petit geste. Cette traduction sort huit ans après la publication originale de l’album. Et L’autre côté a même vingt-trois ans d’écart avec l’original (The Other Side). Comment expliquer ce décalage? Malgré celui-ci, pensez-vous que ces textes aient gardé toute leur actualité?

La réponse est très simple: les textes qui traitent d’humanité, de relations humaines, de racisme et de toute forme d’exclusion me touchent tout particulièrement. En ce sens, madame Woodson parvient avec une très grande finesse à sensibiliser les jeunes lecteurs à des problèmes malheureusement toujours d’actualité.

Comment caractériseriez-vous le style de Jacqueline Woodson dans L’autre côté et dans Un petit geste? Quels sont les principaux défis de traduction que vous avez rencontrés?

Je dirais qu’il y avait peu de défis ou de difficultés, la langue de madame Woodson est très simple, limpide, directe, sans détour. La particularité de ces deux albums, c’est que la narration est celle d’une enfant. Il faut donc respecter le ton d’une enfant de huit ou neuf ans, savoir choisir les mots qui correspondent à son vocabulaire. L’anglais étant une langue concise, je dois trouver le moyen de rester bien serrée sur le rythme de la phrase, sachant bien que le texte français sera un peu plus long que l’original. Dans certains cas — mais cela ne se posait pas tellement ici —, il faut jouer avec le calibrage de la typographie et de la mise en page pour respecter l’ordonnance du texte.

Qu’est-ce qui vous a marquée dans votre travail sur Jacqueline Woodson?

Ce qui me marque dans l’ensemble de son œuvre: la persévérance, l’intégrité, le désir de propager un esprit de bonté, d’amitié et de générosité.

Les sujets abordés dans les deux albums de Jacqueline Woodson que vous avez traduits (tolérance, espoir, intimidation et pression sociale, préjugés), résonnent-ils avec les ouvrages dont vous êtes l’autrice?

De manière indirecte, oui. Madame Woodson s’adresse souvent aux adolescents, j’écris pour un plus jeune lectorat, mais nous nous rejoignons sur certains points, l’entraide, l’écoute de l’autre.

Je crois pouvoir dire que ce qui ressort de mes ouvrages, c’est, de manière générale, le moment où un personnage se retrouve à un point tournant de sa vie, quel que soit son âge: ces moments où un enfant se retrouve face à la perte d’un ami, d’un parent, face à une situation qui l’oblige à affronter l’inconnu, le mystère. Le partage m’importe également, les rapports intergénérationnels, les rapports humains en général. Mais ce qui, sans doute, me démarque, c’est l’univers imaginaire et poétique qu’on retrouve à travers toute mon œuvre. Il m’importe d’ouvrir à mes lecteurs un vaste champ de connaissances à travers l’intrigue ou la structure dramatique d’un récit purement inventé, très éloigné du côté réaliste de madame Woodson. Mon écriture est proche de celle du conte et, à ce titre, se veut la plus universelle possible à travers des univers immensément accessibles.

Pour continuer sur votre profession d’écrivaine, j’ai découvert que vous n’écriviez pas seulement des livres, mais aussi des paroles de chansons, des textes pour le cinéma, la télévision, et la radio (notamment Alice aux pays des merveilles pour Radio-Canada qui remporte le prix court-métrage en 1998). Qu’est-ce qui vous pousse à écrire pour ces différents médias? Est-ce que cette variété de genres vous permet de mieux transmettre vos idées à la jeunesse? Quels sont les avantages des uns et des autres?

Pour moi, l’écriture n’a pas de frontières. J’ai écrit plusieurs dramatiques radiophoniques à l’époque où la chaine culturelle de Radio-Canada en produisait beaucoup. J’ai été élevée avec la radio, la télévision n’étant entrée chez nous qu’assez tard. On a toujours beaucoup chanté à la maison, j’ai fait de la musique toute ma vie, c’était tout naturel pour moi d’écrire des paroles de chansons. Toutes les formes d’écritures m’intéressent, je suis de nature curieuse, j’aime explorer toutes les possibilités qu’offre l’écriture. Et comme tout m’intéresse de manière générale, j’ai créé une encyclopédie tout à fait particulière: Cyrus l’encyclopédie qui raconte.

Je ne vois pas d’avantage à l’une ou l’autre des formes d’écriture qui m’occupent. L’avantage, c’est l’effet qu’elles ont les unes sur les autres, elles s’influencent mutuellement quant à leurs contenus, c’est très riche et très productif et ce, même entre des œuvres pour la jeunesse que des œuvres pour un lectorat adulte.

Parmi toutes ces publications, y en a-t-il une dont vous êtes particulièrement fière?

Sur plus d’une centaine de titres publiés jusqu’à ce jour, il m’est très difficile de choisir ou de privilégier un ouvrage plutôt qu’un autre. Quand on me pose la question, je dis souvent que celui que je préfère est celui que je suis en train d’écrire et c’est vrai. Je peux toutefois citer ici La bergère de chevaux, L’île au piano, Moi, mon chat… et L’abécédaire-passoire.

Vous êtes très inspirée. En ce début d’année 2025 vous avez déjà publié deux livres: La fabuleuse histoire de Ferréol (que tout le monde appelait Beth), et Le secret des fleurs. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur ces ouvrages?

L’histoire de Ferréol — en quelque sorte un complément plutôt qu’une suite à William et Mini, chaque jour et pour toujours — raconte la naissance d’une étrange amitié, ardue au début, mais ultérieurement très profonde, le désarroi d’un enfant qui choisit de s’inventer une vie plutôt que d’accepter la sienne, difficile.

Le secret des fleurs est un ouvrage poético-documentaire si je puis dire, je l’appelle mon «conte botanique». Fruit d’une extraordinaire collaboration avec Katy Lemay, l’album traite du cycle de la pollinisation et de la germination, raconté par de minuscules personnages — sentinelles des champs, des jardins et des bois — qui veillent sur la nature et ses miracles.

Vous n’écrivez pas que pour la jeunesse. Vous avez également des romans de littérature générale à votre actif. Qu’y a-t-il de différent entre écrire pour adultes et pour enfants selon vous? Y a-t-il un lien entre votre façon d’écrire pour l’un et l’autre de ces publics?

Je dis souvent que j’ai deux publics, les moins de douze ans et les plus de douze ans. Après douze ans, on peut tout lire ou presque. Mon écriture ne change pas vraiment, elle se module, elle s’adapte au lectorat choisi, mais conserve toujours le même imaginaire, la même poésie, le même intérêt pour la découverte et une même foi, un même espoir dans l’humanité.

Les enfants sont souvent présents, même dans ces ouvrages. Est-ce important pour vous de mettre en scène des enfants, y compris dans des histoires pour un public plus âgé?

Le développement de la connaissance — du monde et de soi-même —, toujours au cœur de ce que j’écris, me fascine depuis longtemps. C’est au cours de l’enfance que se produisent d’incessants changements, des adaptations, des mouvements souvent anarchiques dans l’évolution d’un être en croissance, tant physique que psychique, des émerveillements, d’infinies découvertes, de grandes peurs, de grands chagrins, de grands bonheurs, des amours, des amitiés. Tout se forme, tout se crée, l’enfance est le plus formidable des laboratoires!

Pour terminer, avez-vous un ou plusieurs projets en cours?

Plusieurs, dont Claire dans sa forêt, un roman en cours d’écriture et la poursuite d’une série d’albums tout carton pour les petits. Au cours des mois à venir, paraîtront un roman et deux albums, La maison d’en face, Le boudin démasqué, Mila et Loulou. Deux autres albums sont en cours de production.