Delphine Perret: «Je voulais faire un métier d’images.»

Delphine Perret est auteure et illustratrice et a publié de nombreux ouvrages parus aux éditions Les Fourmis rouges, Albin Michel jeunesse, Thierry Magnier pour ne citer qu’eux. Elle est également membre de la galerie Le Bocal et du collectif Le Bocal LTD à Lyon. Dans cette interview, Delphine Perret nous parle de son travail et de son album Une super histoire de cow-boy (Les Fourmis rouges) pour lequel elle a reçu le prix Enfantaisie, remis au Salon du livre de Genève au mois de mai 2019.

Delphine Perret est auteure et illustratrice et a publié de nombreux ouvrages parus aux éditions Les Fourmis rouges, Albin Michel jeunesse, Thierry Magnier pour ne citer qu’eux. Elle est également membre de la galerie Le Bocal et du collectif Le Bocal LTD à Lyon. Dans cette interview, Delphine Perret nous parle de son travail et de son album Une super histoire de cow-boy (Les Fourmis rouges) pour lequel elle a reçu le prix Enfantaisie, remis au Salon du livre de Genève au mois de mai 2019.

Emilija Cirjanic: Delphine Perret, vous êtes diplômée de l’école des Arts décoratifs de Strasbourg. Comment avez-vous atterri dans le monde de la littérature jeunesse en particulier?

Delphine Perret: C’est l’image qui m’a amenée au livre illustré, et le livre illustré qui m’a amenée à la littérature de jeunesse. Je ne me suis pas dit que j’allais faire des livres pour les enfants. Je voulais faire un métier d’images. C’est un chemin que j’ai pris petit à petit sans l’avoir prémédité, avec une grande curiosité et un vrai appétit autour de l’objet livre. Un objet d’images qu’on peut attraper, feuilleter, poser sur une table ou mettre dans un sac pour l’emporter avec soi… C’est assez fou le rapport personnel qu’on peut avoir avec cet objet.

Quels sont les livres qui ont marqué votre enfance? Quelle influence ont-ils sur vos œuvres aujourd’hui?

Beaucoup de livres m’ont marquée, pas un en particulier. Difficile de faire une liste mais j’ai notamment souvenir de Dinomir le géant, On n’a pas sommeil, La tasse cassée, La vache Amélie, Yok-Yok, Petzi…. Et bien d’autres dont je ne retrouve pas les noms mais dont je garde un souvenir fort. Ce que j’en retiens, je crois, ce ne sont pas tant les histoires que les émotions liées à ces lectures. La fascination pour certains récits. Je ne sais pas trop à quoi ça tient. Des états, sur lesquels j’aurais du mal à mettre des mots, mais que j’essaie de faire naître à mon tour dans mes histoires. En me souvenant parfois de la lectrice que j’étais, en prenant en compte celle que je suis, et en essayant aussi de satisfaire l’auteure et l’illustratrice qui ont parfois des envies plus radicales. Ça en fait du monde à contenter! L’influence qu’ils ont aujourd’hui c’est ça: me rappeler ce plaisir que j’ai eu à y plonger.

Vous êtes impliquée dans plusieurs organisations artistiques, notamment la galerie Le Bocal et le collectif Le Bocal LTD. En quoi consiste votre rôle dans ces projets? S’agit-il pour vous d’un moyen de vous adresser à un public plus large?

Oui, concernant le collectif, ce sont des collaborations en extérieur, sur les murs. C’est d’abord l’occasion de changer de support, et cela permet de toucher les gens qui se promènent dans la rue. C’est aussi un bon prétexte pour ne pas rester sur sa chaise, à son bureau: dans le collectif Le Bocal LTD nous avons la chance de pouvoir dessiner à plusieurs, grandeur nature, sur un instant «en direct», c’est collectif et vivant. C’est un peu comme «faire un bœuf» pour les musiciens. Et puis, il y a le changement d’échelle et le dessin qui entre dans le quotidien quand nous sommes dans l’espace public.

La galerie, c’est encore un autre projet: celui de montrer le travail des autres. Nous avons monté des expositions pendant 10 ans, d’illustrateurs, de dessinateurs et de graphistes. Un peu d’air à l’atelier, de belles rencontres et la motivation de faire découvrir des gens au public. C’est nourrissant mais ça demande beaucoup d’énergie. En ce moment, nous sommes un peu en stand-by de ce côté-là. Mais ça repartira avec de nouveaux projets.

Auteure et illustratrice, vous avez par ailleurs réalisé plusieurs ouvrages en collaboration avec d’autres artistes qui ont illustré vos récits. C’est notamment le cas de Bigoudi (Les Fourmis rouges, 2014), illustré par Sébastien Mourrain, ou encore de Rustine, sorcière ordinaire (Albin Michel, 2018), illustré par Roland Garrigue. Comment se déroulent ces collaborations? Quels sont les facteurs qui vous incitent à confier vos textes à un autre illustrateur?

Cela me permet d’explorer, à travers l’écriture, des territoires qui ne sont pas nécessairement les miens dans le dessin.

Par contre, je ne pourrais pas écrire un texte sans savoir qui va l’illustrer. Etant moi-même illustratrice, je pense «texte-images». Quand je n’écris pas pour moi j’écris donc pour quelqu’un de précis sinon je plaquerais déjà mes images dans le récit et je ne pourrais plus le confier. Il me serait impossible de livrer un texte à quelqu’un d’autre sans savoir qui est ce «quelqu’un d’autre»! Je connais bien Sébastien Mourrain, car nous travaillons dans le même atelier. Roland Garrigue aussi: nous étions dans la même classe aux Arts décoratifs. A chaque fois j’ai eu la chance d’être sollicitée pour donner mon avis, nous avons parlé ensemble des personnages, de quelle tête ils pouvaient avoir, des images que j’avais eu en tête en écrivant… Ce sont des illustrateurs talentueux et ils ont été là où je les imaginais, tout en apportant quelque chose en plus.

Avez-vous pu observer une différence dans votre manière de créer une histoire lorsque vous réalisez uniquement la partie textuelle?

Je crois, oui. Je me laisse beaucoup plus embarquer dans les mots quand je ne fais que le texte. J’ai des idées de complémentarité texte-images, j’ai des images qui me viennent en fonction de l’illustrateur à qui est destiné le texte. Mais c’est un rapport très différent, même le livre terminé. Il y a un deuxième regard sur l’histoire, un deuxième imaginaire qui cohabite et crée quelque chose de neuf. Quand je suis à la fois auteure et illustratrice d'un livre, j’ai complètement la maîtrise dessus, je le pense comme un livre à double langage: ce que je ne dis pas en texte, je le dis en images et vice-versa. Lorsque je travaille en binôme, il y a une part qui m’échappe et donc de la surprise. Les propositions apportées par l’autre vont donner une autre couleur au texte. Je me centre plus sur le récit dans ce cas-là. Disons que c’est sur des projets narratifs plus classiques dans leur forme que j’ai envie d’être en collaboration. Donc des projets qui viennent d’abord d’une envie d’écrire. Et puis, il y a aussi l’énergie de l’autre qui arrive là où en général on commence à s’essouffler dans le projet.

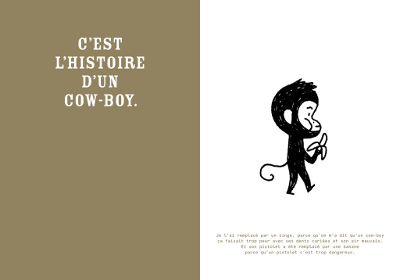

La question de la relation entre le texte et l’image apparaît également dans votre dernier ouvrage, Une super histoire de cow-boy (Les Fourmis rouges, 2018), dans lequel vous racontez avec beaucoup d’humour l’histoire d’un cow-boy, mais en illustrant les aventures d’un singe car «un cow-boy ça faisait trop peur». Comment est né ce projet?

Tous mes projets ne naissent pas de la même manière. C’est parfois une atmosphère, une envie de récit, parfois une question que je me pose, parfois une idée très brute. Pour celui-ci, c’est l’idée, le jeu, qui est le point de départ. J’avais vraiment envie de partir d’une histoire standard et de voir ce que ça donnait si on l’édulcorait à outrance, d’en arriver à quelque chose qui n’avait rien à voir avec le point de départ: un pirate qu’on modifie au fur et à mesure pour qu’il ressemble finalement à un représentant de commerce en costume. Le texte a un peu changé. Et en chemin s’est greffée l’envie de constituer avec les images un deuxième récit qui serait valable aussi seul. Mais l’idée de départ était de pousser au bout le décalage texte-images.

Outre l’originalité de cette approche, peut-on voir une forme de dérision face au politiquement correct dans le contraste que vous créez entre le texte et l’image? S’agit-il pour vous d’un moyen d’inclure le jeune lecteur dans cette discussion autour du politiquement correct et de développer son sens critique?

On peut voir toutes sortes de choses dans un livre, même celles qui n’étaient pas prévues au départ par l’auteur! En l’occurrence, oui, il s’agissait à la fois d’un jeu et à la fois d’une occasion pour égratigner le politiquement correct. Mais ce n’est pas non plus un pamphlet. C’est fait pour être léger et laisser au lecteur le choix de s’en emparer ou simplement d’en rire (en grinçant des dents peut-être). Il n’y a pas d’obligation de message. Bien sûr, si cela fait germer des réflexions, c’est gagné. C’est l’occasion d’aborder des sujets comme la censure, la perception, le politiquement correct, la désobéissance, le contre-pied… ou les bananes! En outre, j’aime l’idée du clin d’œil au lecteur et de la confiance qu’on peut lui accorder. Je n’aime pas expliciter à outrance. Il faut laisser un peu de place libre. Par ailleurs, la littérature de jeunesse a cette particularité qu’elle s’adresse non seulement aux enfants mais aussi aux adultes (qui lisent pour leur enfant). Cette idée de double-lecteur me plaît. Ça laisse la possibilité de s’adresser tantôt à l’un, tantôt à l’autre. J’aime beaucoup jouer dans cet espace.

Peut-on, selon vous, aborder tous les sujets dans les livres pour enfants? Vous arrive-t-il de vous «autocensurer»?

Je ne me suis encore jamais censurée. Même si j’ai eu un gros doute deux semaines avant la sortie de Bigoudi, dans lequel un des héros meurt au milieu du livre… Je crois que la question n’est pas de savoir quel sujet aborder, mais de quelle façon en parler. Il me semble qu’on peut presque tout aborder si c’est fait avec subtilité et en ne laissant pas le jeune lecteur dans le désarroi. J’aime beaucoup parler de tous les sujets, même les plus complexes, d’une manière simple (pas simplifiée mais intelligible). Je n’ai vraiment pas envie de faire des livres «durs» qui démoralisent les enfants. Et il me semble qu’on peut parler de choses très profondes sans plomber le lecteur, sans y aller de manière frontale. Il y a certains thèmes que j’aurais envie d’aborder depuis longtemps mais tant que je n’ai pas trouvé le bon ton je m’abstiens (je ne trouverai peut-être jamais!).

L’ouvrage en question vient de remporter le prix Enfantaisie (organisé par l’Institut suisse Jeunesse et Médias ISJM et Payot Librairie), prix particulier puisque le lauréat est désigné par un jury d’enfants. Il s’agit donc d’un ton qui plaît à vos jeunes lecteurs. Est-ce que cela vous inspire à utiliser une approche similaire dans de prochains ouvrages?

Je suis vraiment très heureuse que ce livre plaise aux enfants. Ça vient confirmer qu’ils comprennent le décalage et qu’ils entrent dans cette complicité-là. Ça aurait pu être une simple «blague» d’adulte à adulte. Ceci dit, le souci d’être intelligible, c’est quelque chose que je partage avec mon éditrice.

Concernant l’approche, j’ai l’impression d’avoir la même dans ce livre que dans les précédents, même si ce sont des formes de récit différentes. Le décalage, le second degré ou la volonté de laisser de la place au lecteur sont présents dans d’autres de mes livres.

A ce propos, quels sont vos projets en cours? Peut-on espérer un nouvel ouvrage signé de votre main prochainement?

A l’automne paraîtront plusieurs livres sur lesquels je travaille depuis un moment: Kaléidoscopages, un genre d’imagier qui parle de notre perception des images et des codes (aux éditions du Rouergue) et normalement, en même temps, son petit frère, C’est un arbre, sur le même thème mais pour les plus jeunes.

Et surtout, paraîtra aux éditions Les Fourmis rouges un projet assez volumineux que je tresse depuis quatre ans et qui parle des illustrateurs et de leur rapport au travail. C’est un gros livre d’entretiens et de photos (avec le photographe Eric Garault) qui nous promène dans les ateliers des illustrateurs et dans leurs questionnements.

Et aussi des projets d’albums plus lointains…