Didier Mounié : « Pour être un bon correcteur, être bon en français ne suffit pas. »

Didier Mounié est correcteur aux éditions Milan à Toulouse depuis 1997. Il corrige des livres destinés à la jeunesse. Il enseigne également la correction aux étudiants en édition à l’université Toulouse Jean-Jaurès depuis 2004. Enfin, il est l’auteur de quelques livres pour enfants.

Eloïse Murat : Comment devient-on correcteur ?

Didier Mounié : Il existe quelques formations pour devenir correcteur à Paris : Formacom, la plus réputée et la plus chère, ou le CEC (Centre d’écriture et de communication), qu’on peut suivre à distance. On peut également réaliser une formation en édition, comme celle de l’université Jean-Jaurès, qui contient de nombreux cours de correction. Toutes ces formations offrent la possibilité de faire des stages. Il est aussi possible de se former sur le tas ; j’ai moi-même suivi cette voie. Même si de plus en plus de maisons d’édition demandent aux correcteurs d’avoir une formation ou de l’expérience avant de leur confier du travail, il est toujours possible aujourd’hui de devenir correcteur en se formant soi-même. Cependant, il est assez difficile de faire ses preuves. Certains freelance sont amenés à baisser leurs prix dans un premier temps. Pour être un bon correcteur, être bon en français ne suffit pas. Il faut également connaître la typographie, avoir une solide culture générale, sans cesse douter et se remettre en question, faire preuve de vigilance, de minutie et de rigueur ; cela ne signifie pas qu’il faut être rigide. Être correcteur, c’est souvent faire un compromis entre les règles, la ligne de la maison d’édition et les désirs de l’auteur. Il faut avoir un certain coup d’œil pour remarquer les erreurs ; c’est quelque chose qui se travaille. D’après moi, les scientifiques bons en français font de meilleurs correcteurs que les littéraires, grâce à l’aspect rigoureux de leur formation. En résumé, pour devenir correcteur, il faut beaucoup travailler, mais également avoir de la chance car ce n’est pas un milieu facile. C’est pourquoi il est important de persévérer.

Quel est votre propre parcours ?

J’ai un doctorat de biologie animale. Devenu ichtyologue, j’ai travaillé dans des organismes de défense de l’environnement et sur une passe à poissons. Je n’avais que des contrats à courte durée et j’ai également été au chômage quelque temps. Lorsque je passais mes journées à compter les poissons, je ressentais le besoin de m’évader, de penser à autre chose et je me suis mis à écrire le soir. J’ai finalement décidé de me réorienter en 1995 pour travailler dans l’édition, car j’avais toujours aimé lire, écrire et j’étais bon en français. Je me suis formé tout seul au métier de correcteur ; en passant mes journées à compter les poissons, je m’étais aiguisé le regard et j’avais acquis la rigueur nécessaire. J’ai passé les tests d’entrée pour la formation de correcteur à Formacom, à l’époque Coforma, mais ils m’ont dit qu’ils n’avaient rien à m’apprendre. Au même moment, j’ai été embauché en tant que correcteur à Milan presse pour un mois. L’expérience s’est bien passée et j’ai été renouvelé plusieurs fois. J’ai également fait du freelance pour certains de leurs magazines et pour la collection « Les Essentiels » aux éditions Milan. J’ai finalement obtenu mon CDI aux éditions Milan en 1999. Une fois dans l’édition, je me suis mis à publier en tant qu’auteur un ou deux titres jeunesse par an, notamment à Milan, au Rouergue, à Actes Sud junior, à Tertium, au Vengeur masqué et à Møtus. Je publie moins désormais. Tout en continuant de travailler à Milan, je me suis mis à enseigner la correction aux étudiants en édition à l’université Jean-Jaurès à partir de 2004. Au début, je donnais 60 heures de cours par an en licence. À la demande des étudiants, ce volume horaire a peu à peu augmenté, et je donne à présent quelque 120 heures de cours par an en licence et 20 en master.

On peut être correcteur dans une maison d’édition ou en freelance. Quelles sont les différences entre ces deux statuts ?

Le statut de freelance est plus réglementé depuis quelques années, notamment à travers le statut d’auto-entrepreneur. À l’époque où j’ai fait du travail en freelance, ce n’était pas le cas ; j’étais rémunéré en droits d’auteur, et mes corrections étaient assimilées à de la réécriture, ce qui correspondait partiellement à la réalité. Aujourd’hui, correcteur freelance est un métier à part entière, mais c’est toujours un travail précaire. Le risque, au début, est d’accepter tous les travaux pour un tarif très bas : non seulement on est vite submergé, mais en plus on n’est pas payé à la juste valeur de son travail. Une fois que l’on commence à avoir de l’expérience et des clients réguliers, on se permet de sélectionner les travaux que l’on accepte et de négocier les prix. Pourtant, le freelance n’est pas sûr : on peut se retrouver pendant plusieurs mois sans travail. Être salarié d’une maison d’édition, à l’inverse, offre une certaine sécurité. Par contre, la routine du travail arrive très vite : dans une maison d’édition, on finit toujours par éditer les mêmes types de texte (en jeunesse, par exemple, on retrouve très fréquemment le thème des dinosaures ou des pirates), alors que l’on peut se diversifier en freelance. Rares sont les maisons d’édition qui emploient des correcteurs en tant que salariés, à cause du coût. La plupart préfèrent avoir des correcteurs freelance. Un correcteur freelance est payé en moyenne 15 € de l’heure ; il doit lire entre 10 000 et 12 000 signes par heure en première lecture et entre 15 000 et 20 000 signes par heure en seconde lecture, sachant que la vitesse ne sera pas la même selon le type de texte. Un correcteur en interne peut prétendre à un salaire d’à peu près 1 800 € net.

Le métier de correcteur est-il bien reconnu ?

Ce métier est très méconnu du grand public. Les correcteurs sont reconnus au sein des maisons d’édition, mais ces dernières n’ont souvent malheureusement pas les moyens de les payer. C’est pour cela qu’elles préfèrent les freelance aux salariés et qu’elles recherchent les plus petits prix. Certaines maisons n’ont même pas de correcteur. Les correcteurs freelance sont nombreux et il est difficile de faire sa place. Il arrive que certains auteurs reconnaissent haut et fort le rôle important qu’a pu jouer un correcteur dans la publication de leur livre, mais cela reste assez rare.

Le travail de correction est assez long. Mais, concrètement, que faites-vous lorsque vous corrigez un livre ?

Je lis plus lentement et deux fois le texte en entier. La première lecture se fait souvent sous Word et la seconde une fois le texte mis en pages. Je profite de la première lecture pour vérifier l’information, c’est un travail assez long. Je regarde la syntaxe, l’orthographe, la typographie, le sens, le style. Parfois, un seul mot peut contenir plusieurs fautes ; par exemple, une faute typographique et une faute de sens. Il faut donc rester très vigilant. Pour la jeunesse, je fais particulièrement attention au vocabulaire utilisé par rapport à la tranche d’âge visée, à la proportion texte-image. Pour corriger, je m’appuie sur des dictionnaires, différents selon les difficultés rencontrées ; j’utilise notamment le Larousse, le Robert, le Jouette, l’Imprimerie nationale, le Hanse (pour les expressions belges), le Grevisse, le Thomas, l’atilf sur Internet et d’autres sites spécialisés et fiables quand je veux me renseigner sur un sujet précis. Durant la seconde lecture, je vérifie que mes corrections ont bien été intégrées, que je n’ai rien oublié et que d’autres erreurs n’ont pas été introduites durant la mise en pages. Les légendes sont en général mises en place à la fin, et c’est à ce moment-là que peuvent être ajoutées les dernières fautes. Malheureusement, plus on est vers la fin du travail, plus on est dans l’urgence et plus on est susceptible de multiplier les erreurs. Mais, normalement, si la première lecture a bien été faite, la seconde est plus rapide. Mieux vaut un seul correcteur que plusieurs pour un même texte, car les deux personnes risqueraient d’interférer dans le travail l’une de l’autre. En revanche, lorsqu’il n’y a pas de travail de correction mais une relecture simple, mieux vaut multiplier les regards sur le texte.

Vous êtes vous-même auteur de plusieurs ouvrages pour enfants, notamment L’Envers des couleurs (2011, éditions du Vengeur masqué) ou À la pêche à la sardine (2005, éditions du Rouergue). Est-ce que vous intervenez dans la correction de vos propres textes ?

Ces deux livres me tiennent assez à cœur. À la pêche à la sardine est un album qui raconte la vie de deux pêcheurs, un petit qui a peu de matériel et un gros qui a de grands moyens et qui finit par vider l’océan de ses sardines. Les deux pêcheurs sont obligés de se reconvertir : le gros pêcheur met en place un jeu de massacre à la foire et le petit pêcheur vend des souvenirs de la mer et rêve d’un monde où les sardines reviendraient, poussant sur des arbres magiques : des sardiniers. L’Envers des couleurs est un ouvrage qui parle d’un univers où les daltoniens sont persécutés car on pense que, si le monde va de travers, c’est à cause d’eux, qui voient « à l’envers » ; c’est un album qui permet d’aborder en douceur avec les enfants la question de la déportation, du bouc émissaire et de l’intolérance. Une fois, j’ai eu le malheur de vouloir apporter des améliorations à un de mes propres textes sur le point d’être publié et je m’en suis mordu les doigts. J’ai voulu faire des modifications, alors qu’il n’y avait pas de fautes, mais mes changements ont été mal intégrés, engendrant des erreurs. Depuis, je ne cherche plus à corriger mes propres livres. Je laisse les illustrateurs assez libres, j’accepte les corrections et les critiques. J’ai d’autres projets de livres en cours : un qui expliquerait la mort aux enfants, un sur le climat et un roman initiatique pour adolescents. Mais pour le moment, rien n’est sûr.

À quoi doit-on faire particulièrement attention quand on corrige des livres pour enfants ?

À l’orthographe bien sûr, au registre de la langue également. On doit avoir à cœur de bien expliquer les mots aux enfants. Parfois, on doit simplifier ou raccourcir des textes, notamment parce que l’on doit respecter une charte, faire rentrer le texte dans un bloc qui ne peut pas être agrandi. Mais il ne faut pas trop simplifier non plus, car on peut finir par vider le texte de son sens. L’image est parfois plus évocatrice que le texte. On fait très souvent de la réécriture. Il faut également faire attention aux mots que l’on choisit et aux tournures, de sorte que le lecteur ne puisse pas mal interpréter une phrase. Il m’est arrivé de tomber sur un manga pour jeunes lecteurs où il y avait des scènes assez déplacées qui ne correspondaient pas à la tranche d’âge. Lorsque le contenu ne semble pas correspondre au public visé, je le signale.

Y a-t-il de grandes différences entre la correction de livres pour enfants et celle de livres pour adultes ?

Il faut y apporter le même soin. Les textes pour enfants sont plus courts, mais il faut être d’autant plus minutieux, faire attention au registre de la langue. S’il n’y a qu’un mot sur une page, dans un imagier par exemple, il m’arrive de le relire cinq fois de suite pour être sûr de ne pas me tromper ! Il faut que l’enfant ait une bonne image de la langue française. Nous y veillons en choisissant un vocabulaire adapté, en vérifiant que le texte et les illustrations vont bien ensemble et s’enchaînent bien.

Le livre jeunesse peut prendre différentes formes : albums, documentaires, romans… Est-ce que certains types de livres sont plus difficiles à corriger que d'autres et est-ce que les correcteurs se spécialisent dans un de ces domaines ?

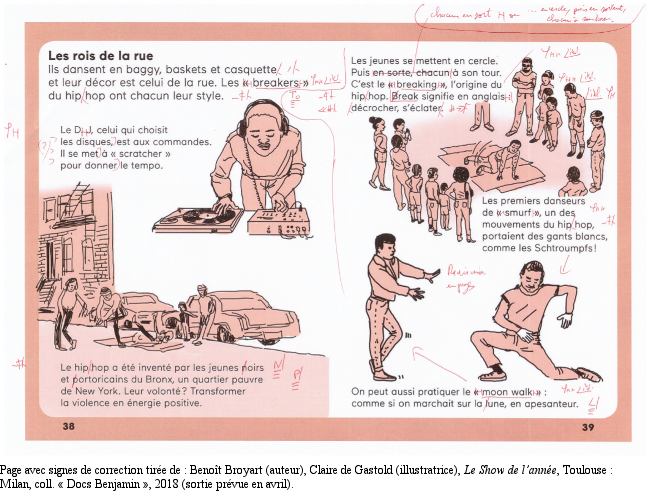

Le documentaire est sans doute le genre de littérature jeunesse le plus difficile à corriger, car il faut à la fois vérifier l’information, vérifier que le contenu est en adéquation avec le lectorat et vérifier que les illustrations correspondent bien au texte. Par exemple, il m’est arrivé de me rendre compte qu’un texte qui parlait des mille-pattes qui décomposent les feuilles avait été illustré par un mille-pattes carnassier. Les documentaires écrits dans une langue étrangère et traduits sont encore plus difficiles, car certaines traductions ne sont pas pertinentes. Les textes anglais ont la particularité agaçante de se rallonger en nombre de signes une fois traduits et donc de poser problème pour rentrer dans les blocs prévus dans la mise en pages. Effectivement, les correcteurs finissent par se spécialiser dans un domaine de la jeunesse : pour ma part, c’est le documentaire car je préfère les textes longs. Mais certains préfèrent les comptines ou les livres de sport. La spécialisation découle de notre propre parcours, de nos connaissances mais aussi de nos affinités personnelles. Plus on est spécialiste d’un domaine et plus on repère facilement d’éventuelles erreurs.

Lorsqu’il s’agit d’un album, est-ce que les images jouent un rôle dans votre travail ?

Bien sûr. Dans un album, il faut avoir un souci de cohérence entre le texte et les illustrations. Malheureusement, on a parfois l’impression que les illustrateurs ne lisent pas l’album sur lequel ils travaillent car ils font des dessins qui ne correspondent pas au texte. Par exemple, j’ai déjà vu un objet décrit dans le texte avec une certaine couleur qui a été dessiné ensuite avec une autre couleur. On doit alors soit demander à l’illustrateur de recommencer son travail, soit réécrire le texte. La mise en pages peut avoir un rôle dans la compréhension : en jouant sur la largeur des colonnes, la casse, le corps, la graisse des mots, on peut aider l’enfant à mieux comprendre ce qu’il lit. Par exemple, si un personnage hurle, on retranscrit ses paroles en gras. Au contraire, s’il murmure, on les retranscrit dans un corps plus petit.

Et pour finir, une question un peu plus personnelle : vous corrigez un grand nombre de livres jeunesse ; mais quels livres aimez-vous lire pour le plaisir ?

J’aime bien les romans qui se passent dans les grands espaces et la nature, comme Là où se trouvait la mer de Rick Bass ou La Vie selon Gus Orviston de David James Duncan. J’apprécie aussi les romans de science-fiction comme The City and the City de China Miéville ou Épépé de Ferenc Karinthy ; les romans de l’imaginaire en général comme Le Clan des Otori de Lian Hearn ou La Forêt d’Iscambe de Christian Charrière. Enfin, j’aime les nouvelles drôles comme celles de Kenneth Cook sur l’Australie ou de Jørn Riel sur le Groenland. En résumé, j’apprécie les textes qui laissent une grande place à l’imagination et qui sont dépaysants ; j’aime quand des univers sont créés de toutes pièces.