Essentiellissime! Une interview croisée entre une traductrice et une éditrice

La littérature jeunesse de Belgique 4

La littérature jeunesse de Belgique 4

Alors que l’automne drape peu à peu nos paysages de couleurs dont il a le secret, prêtons l’oreille pour écouter deux passionnées du livre: Emmanuèle Sandron, traductrice et autrice jeunesse, et Mélanie Roland, directrice éditoriale chez Alice Jeunesse. Deux destins croisés, deux professionnelles du livre qui ont créé plus de quinze titres ensemble.

Monique Kountangni. Qu’est-ce qui vous a menées l’une et l’autre vers l’univers de la littérature jeunesse?

Mélanie Roland: Moi, c’est plutôt un concours de circonstances. Durant mes études romanes en Belgique – l’équivalent des études de lettres en France – j’avais bien sûr le désir de travailler dans l’édition, mais cela m’apparaissait comme un rêve inaccessible. Je pense avoir envoyé un CV quelque part, avoir reçu une réponse négative et m’être dit que c’était mission impossible. Je me suis dirigée vers un tout autre domaine – la synthèse et la reconnaissance vocale. Puis, une assistante qui travaillait chez Alice et qui quittait son poste en a parlé sur les réseaux et je me suis dit «Waouh! Je pourrais travailler dans l’édition!». Et il se trouve qu’il s’agissait d’une maison d’édition jeunesse. Quand j’ai été engagée, j’avoue que j’étais un peu déçue à l’idée de ne pas pouvoir éditer de romans. J’ai très vite réalisé, ravie, qu’on éditait des romans ados magnifiques même pour des adultes, ainsi que des albums superbes.

J’entends qu’il y avait un attrait pour la langue, même s’il s’est focalisé sur un aspect plus technique dans ta vie professionnelle précédente.

MR: J’ai toujours passé ma vie personnelle à lire. Pour moi, trouver un emploi qui me permette de lire encore plus, c’était inespéré. Dans mon métier précédent, je pensais régulièrement à ces gens qui vivaient de leur passion et je me disais qu’ils avaient vraiment de la chance. Et puis voilà, je suis arrivée dans l’édition!

Toi, Emmanuèle, qu’est-ce qui t’a menée vers l’univers de la littérature jeunesse?

Emmanuèle Sandron: J’ai l’objectif d’écrire depuis que j’ai l’âge de 11 ans. Je voulais devenir écrivain. À 16 ans, j’ai compris que je ne pourrais pas en faire un métier qui me permettrait d’en vivre. Comme j’étais très bonne en langues – anglais, néerlandais, allemand, latin et grec ancien, à quoi j’ai récemment ajouté le letton – et que j’adorais traduire, je me suis dit que ce serait plus réaliste de devenir traductrice littéraire. J’ai fait des études de traduction et de traduction littéraire, puis j’ai écrit un premier roman à 25 ans, Le double fond, qui a été publié cinq ans plus tard. J’ai eu des enfants et j’ai commencé à leur lire des albums. Un soir, après leur avoir raconté une histoire, j’ai écrit d’un jet un texte jeunesse. C’est devenu mon premier album, Les îles lointaines, qui est paru chez Circonflexe. Cet éditeur m’a ensuite proposé une première traduction d’album, selon le même scénario qu’en fiction générale, car c’est l’éditrice de mon premier roman pour adultes qui m’avait confié ma première traduction en fiction adulte. Puis, tout s’est enchaîné. J’ai découvert l’univers de la littérature jeunesse et j’ai eu de plus en plus l’impression que c’était là que ça se passait.

Ce qui me frappe quand je vous entends l’une et l’autre, c’est que la littérature jeunesse est complètement méconnue. Vos expériences respectives ne révèlent-elles pas cette méconnaissance, pour le grand public, de ce qu’est la littérature jeunesse?

MR: Peut-être. Je crois que c’est en train de changer. Je me souviens, fin des années nonante, quand j’étais à la fac, on étudiait de «grands» auteurs, mais très peu d’auteurs contemporains. Il y avait un cours optionnel de «paralittérature» où on se familiarisait avec la BD, le policier, la jeunesse, certainement pas les mangas. Ces genres n'étaient pas considérés comme de la «bonne littérature». Je lisais des livres de science-fiction en cachette, car je savais que c’était mal vu.

Aujourd’hui, la littérature jeunesse est vraiment reconnue à sa juste valeur, elle est enseignée dans les universités belges. On me demande parfois en quoi elle se distingue. Je dirais que les critères y sont encore plus exigeants qu’en littérature générale. Il faut que la langue soit impeccable, que le livre soit totalement abouti, qu’il apporte quelque chose, que les valeurs soient…

ES: Ce n’est pas simplement une question de valeurs, mais aussi de sens et d’aspect esthétique. Il me semble que la littérature jeunesse parle de thèmes essentiels comme l’amour, l’amitié, la relation avec les parents, la mort, etc.

Ça veut dire que la pédagogie est un aspect majeur?

MR: Il y a des maisons d’édition qui font de la pédagogie et c’est très bien. Nous, ce n’est pas notre créneau. Un livre peut «ne servir à rien» et être magnifique.

ES: Oui, le livre ouvre l’enfant à un univers de beauté, de poésie ou de sens sur des valeurs…

MR: Ou qui le bouleverse, le fait rire ou l’apaise...

ES: Ou qui suscite en lui des émotions…

Justement, que signifie concrètement, aujourd’hui, pour toi Mélanie, le fait d’être une maison d’édition jeunesse engagée?

MR: Ça signifie qu’on ne se retient pas d’aborder des thèmes qui nous semblent importants, mais nous ne le faisons pas à travers un dossier pédagogique. On veut susciter la réflexion, en tout cas pour ce qui est de la partie engagement, indépendamment des livres «juste beaux ou émouvants» que j’évoquais précédemment. Pour les livres qui abordent un thème qui nous tient à cœur, on a envie de susciter quelque chose chez l’enfant ou le jeune à travers une belle histoire ou de belles illustrations.

Peux-tu donner un exemple?

MR: J’en parlais récemment avec le metteur en scène du Théâtre des quatre mains qui joue Quand c’était la guerre et que je ne comprenais pas le monde, l’adaptation d’un roman de Joke van Leeuwen publié en néerlandais en 2010, qu’Emmanuèle a traduit et qu’Alice a publié en 2016. Il me disait qu’il avait revu le spectacle récemment et qu’il était frappé par sa justesse encore aujourd’hui: il entre totalement en résonance avec la guerre entre l’Ukraine et la Russie, alors qu’il a été écrit il y a plus de dix ans. Concrètement, c’est l’histoire très touchante d’une petite fille qui doit quitter un pays en guerre qui n’est jamais nommé. Le lecteur, la lectrice éprouvent ses émotions et se rendent compte à travers ses yeux de toute l’absurdité de la guerre.

Comment Alice choisit-elle les livres qu’elle publie?

MR: Alice est une petite maison. On reçoit des textes magnifiques, mais qui parlent de situations très précises qui n’ont aucun lien avec les enfants francophones – puisque c’est à eux qu’on parle. Parfois, on se dit: «c’est génial, mais ce n’est pas notre place, d’autres maisons publieront mieux ce livre car c’est leur spécialité». Nous nous concentrons sur des combats ou des valeurs qui nous semblent concerner aujourd’hui les jeunes et les enfants francophones européens qui sont notre public principal.

Reste qu’une histoire universelle qui traite de quelque chose de difficile est la bienvenue. On choisit d’éditer un livre parce qu’il colle avec ce qui nous définit.

Par ailleurs, on ne fait pas de poésie. Même si on reçoit un texte superbe, autant le laisser à d’autres éditeurs qui sont connus pour leur travail dans ce champ littéraire.

ES: Le roman de Joke Van Leeuwen que citait Mélanie, Quand c’était la guerre et que je ne comprenais pas le monde, me permet de parler d’un aspect méconnu du métier de traductrice: celui d’apporteuse. J’ai fait le siège d’Alice pendant plusieurs années (avant et après l’arrivée de Mélanie) pour les convaincre de le publier en français, tellement j’y croyais. J’ai eu raison, puisqu’il est devenu un long-seller et un best-seller. Pour moi, une traductrice lit des livres, rédige des rapports de lecture et se bat pour les textes qui l’ont séduite. Ça ne marche pas à tous les coups, mais quand j’arrive à convaincre l’éditrice ou l‘éditeur que là on tient un bon roman, je suis vraiment heureuse.

Est-ce qu’on pourrait dire que «apporteuse égale engagement»? Faire le siège de maisons d’édition pendant des années, il faut le vouloir tout de même!

ES: Oui, c’est un don de ma personne à la Littérature avec un grand L (rires). J’ai fait la même chose avec Le grand saut d’Anne Provoost, dont j’ai parlé pendant longtemps à Mélanie. C’est un livre sur la naissance et la mort. Ce n’est pas facile de parler de la mort aux enfants. J’aime bien les textes décalés, originaux, un peu spéciaux. Je crois que c’est ma marque de fabrique. Un engagement ou un don de ma personne, si on veut, même si ce sont de grands mots.

Comment abordez-vous la collaboration quand un projet pointe le bout de son nez?

MR: C’est variable. On a une équipe restreinte. Quand je reçois des projets qui me touchent, j’essaie de déterminer de la sensibilité de quelle traductrice le livre est le plus proche. Par ailleurs, l’allemand est une langue que je ne lis pas du tout, et comme Emmanuèle est notre traductrice exclusive dans cette langue, je suis bien obligée de me fier à elle! On a arrêté de prendre des projets dans d’autres langues que celles de nos traductrices parce qu’il m’est arrivé de faire confiance à quelqu’un d’autre et finalement, en recevant le projet, j’ai réalisé que je n’aimais pas du tout. C’est compliqué parce que lorsqu’on reçoit des manuscrits d’auteurs, on lit tout, puis on décide. Alors qu’avec la traduction, il y a un risque. On doit lâcher prise et faire confiance.

ES: J’ai besoin que l’éditrice ou l’éditeur me fasse totalement confiance. J’ai aussi besoin de pouvoir travailler dans une grande liberté. C’est pour cela que je n’aime pas trop prendre contact avec l’autrice ou l’auteur. La traduction, c’est une affaire entre le texte et moi. Certains éditeurs ou éditrices viennent après coup revoir tout mon système de ponctuation ou de stratégies de traduction alors que j’ai mûrement réfléchi mes choix. C’est donc difficile pour moi que tout soit remis en question et détricoté. C’est malheureusement une tendance que l’on voit de plus en plus en littérature jeunesse.

«La traductrice est une autrice comme une autre»: que vous évoque cette affirmation? Emmanuèle, comment te positionnes-tu en tant que traductrice et autrice? Dans quelle mesure cette affirmation te parle-t-elle, Mélanie?

MR: Je considère mes traductrices de la même façon que mes autrices et mes auteurs. Pour moi, c’est la même relation quand je reçois le texte fini, que ce soit une traduction ou une création. Je vais me battre pour corriger des incohérences, des ambiguïtés ou de vraies fautes. Les discussions entre nous vont porter sur des aspects problématiques du point de vue éditorial ou que je repère en tant que lectrice. Par exemple, dans un texte qu’Emmanuèle a traduit, il y avait un problème de temporalité dans le texte initial. C’est une situation délicate, mais ce n'est pas parce que le texte a été validé par un autre éditeur dans la langue originale qu’on ne peut pas y trouver des éléments à corriger. Sinon, j’estime que les choix de lexique ou la façon de ponctuer un texte, c’est le travail des auteurs et des traductrices.

ES: Pour moi, traduire, c’est écrire. Comme autrice, je me mets à l’écoute du texte idéal que j’entends dans ma tête et j’essaie de l’écrire au plus près de ce que je veux exprimer. Comme traductrice, je me mets à l’écoute d’un texte étranger dont j’entends la version idéale dans ma tête, et j’essaie de l’écrire au plus près de ce que je pense et de ce que je sens que l’auteur ou l’autrice a voulu exprimer.

En 2019, Emmanuèle, tu as dit dans une interview: «Je traduis avec mon cœur, mes émotions, mes tripes». Pour ma part, je pense et constate que «traduire, c’est choisir». Comment mets-tu cela en balance avec tes stratégies de traduction? En tant qu’éditrice, Mélanie, quelle place réserves-tu à cela dans ton travail éditorial qui a, j’imagine, ses propres prérogatives et contraintes?

ES: Oui, je traduis avec mon cœur, mes émotions et mes tripes. Je traduis aussi avec mon cerveau, et pas qu’un peu! Et je traduis à l’oreille. Quand je reçois une traduction et que je me mets au travail, j’entre dans le cerveau de l’auteur ou de l’autrice. J’essaie de voir comment il ou elle a fait. J’essaie de le ou la suivre dans ses procédés narratifs et dans ses choix lexicaux. Après, je suis aussi portée par mes émotions, et je m’identifie autant à l’auteur ou à l’autrice qu’aux lecteurs et aux lectrices. À quarante ans, j’ai suivi quatre années de formation au solfège pour développer mon sens du rythme et mon oreille. Pour moi, c’est extrêmement important de capter la poésie d’un texte.

Cœur, tripes, cerveau, oreille... J’oublie la gestuelle! Par exemple, à mes débuts, j’étais frappée de voir qu’on n'ouvre pas la porte de la même façon en français et en néerlandais, du moins on ne l’écrit pas de la même façon. (Elle mime.) Il m’arrive de faire des gestes devant mon ordinateur pour essayer d’incarner ce que font les personnages, pour le sentir dans mon corps aussi. Donc… cœur, tripes, cerveau, oreille, corps!

MR: Toute une chorégraphie! (rires) Tout ce qu’Emmanuèle décrit se passe en coulisses. Parfois, elle nous rend un début pour annoncer vers quoi elle va et on peut en discuter. Parfois, elle nous offre un travail fini qu’on va lire. Être éditrice, c’est d’abord être lectrice. C’est comme quand je vais au théâtre ou au ballet, je ne sais pas toute la sueur, toutes les répétitions et tous les choix qu’il y a derrière, je reçois l’ensemble et je vois si ça tient ou pas.

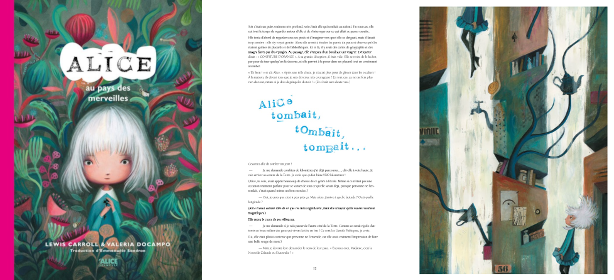

En 2020 est paru, en plein confinement, le roman illustré Alice au pays des merveilles. Comment est née l’envie de revisiter ce classique de la littérature jeunesse? Est-ce qu’on se réveille un matin en se disant «tiens je vais m’attaquer à un monstre sacré?»

MR: Ma réponse est simple: on s’appelle Alice. Depuis que j’ai repris la maison, c’était une évidence qu’il fallait qu’un jour on publie «notre Alice». Il restait à trouver le bon moment, parce que ce n’est pas un petit travail. On ne voulait pas se contenter de racheter une traduction existante et d’y apposer quelques illustrations originales. Puisque c’est notre nom, je voulais que ce soit un beau projet complet. Je pense que l’idée a séduit Emmanuèle. J’ai d’ailleurs dû appeler les secours car elle s’est évanouie au bureau (rires)!

ES: (Rires) Quand Mélanie m’a proposé de traduire Alice au pays des merveilles, j’en ai eu les larmes aux yeux et j’ai dû m’asseoir. Mes jambes se sont littéralement dérobées sous moi, tellement mon émotion était grande. En 2008, pour la revue professionnelle TransLittérature, j’avais concocté un «côte à côte» sur les traductions d’Alice dans lequel je comparais huit débuts de traduction. Quand Alice tombe dans le puits, il y a cette phrase toute simple: «Down, down, down.». Eh bien, il y avait huit façons d’écrire qu’Alice était tombée! ll s’agissait pour moi d’en trouver une neuvième, et qui sonne juste.

Ce qui me touche, c’est qu’il y a chez Lewis Carroll une réflexion constante sur les rapports entre son et sens, signifiant et signifié, un aspect qui me fascine depuis que j’ai découvert la lecture avec Oui-Oui à 6 ans. Aussi, Alice est un livre où l’inconscient affleure constamment. Je n’ai pas encore dit que, dans mon long parcours, j’ai fini par devenir psychanalyste et que je m’intéresse beaucoup à ce qu’on dit avec la langue et à ce qu’on ne dit pas tout en parlant.

En vous écoutant, c’est incroyable de ressentir toutes vos émotions même après avoir fini ce projet. Revenons-en aux stratégies de traduction. Pourrais-tu, Emmanuèle, illustrer pour nos lectrices et nos lecteurs certaines de tes stratégies qui ont été les plus pertinentes ou représentatives de ton approche dans ton travail avec «Alice au pays des merveilles»? Mélanie, en tant qu’éditrice, comment perçois-tu cette démarche et qu’en fais-tu?

ES: D’abord une précision, il s’agit de l’intégrale, soit un total de 120 pages, ce qui est déjà un volume important. Il s’agit d’un livre qui s’adresse à l’enfant, à l’ado et à l’adulte... Je le savais, mais en entrant dans le texte, j’ai vu à quel point il fallait au moins traduire à deux niveaux: pour les jeunes lecteurs qui peuvent le lire en toute innocence et pour les adultes qui vont pouvoir percevoir de l’inconscient qui émerge, et beaucoup plus souvent qu’on ne le pense. C’est-à-dire traduire l’implicite sans l’expliciter.

Ainsi, la souris du début dit en substance à Alice: «mon histoire est longue et triste», «mine is a long sad tale», qui rappelle «tail» (qui signifie «queue»). J’ai fait attention à ce signifiant, et la souris est devenue «Monsieur Souris».

Et puis, que faire des références culturelles? Lewis Carroll reprend de nombreuses chansons, comptines et des poèmes typiques du fonds culturel anglais, des éléments que les enfants de la fin du XIXe siècle connaissaient par cœur et qui peuvent encore faire sourire lointainement les Anglais d’aujourd’hui. Mais à nous, ils ne disent strictement rien. La plupart des traducteurs et traductrices ont utilisé des notes en bas de page. Pour rester fidèle à Lewis Carroll, j’ai imité son procédé: j’ai moi aussi détourné des références culturelles, mais connues dans le monde francophone, ce qui m’a par exemple donné l’occasion d’écrire: «Maître Chameau sur un astre perché / tenait en son lombric un nuage»…

Enfin, il y a la traduction de l’humour. Par exemple, j’ai joué à permuter les consonnes, comme Carroll le fait au début avec «cats» et «bats» («chats» et «chauves-souris»). J’ai ainsi nommé «Tordu» une des deux tortues, expliquant avec une logique absurde qu’il s’agit d’une «tortue qui a perdu son «t» pour en faire une infusion». Bref, j’ai joué avec la langue selon des procédés similaires à ceux utilisés par Lewis Carroll, mais avec les moyens du français.

MR: C’est un livre qui s’adresse à des personnes capables de lire l’intégrale du texte, qui n’est pas des plus simples. Au début du travail, on a beaucoup discuté avec Emmanuèle, qui nous a exposé ce qu’elle vient d’expliquer. On a validé sa démarche en début de projet. Une fois que les bases ont été posées, Emmanuèle a travaillé seule. C’était difficile parce que les illustrations avançaient en parallèle. J’ai envoyé à l’illustratrice, Valeria Docampo, d’autres livres d’Emmanuèle pour qu’elle s’imprègne de son style en plus d’avoir lu Alice en anglais. Il y a ainsi eu une forme de collaboration à trois, même si on n’a jamais fait de point à trois. J’avais l’impression d’être une cheffe d’orchestre, avec des musiciennes solistes. On s’est accordées au début et puis chacune a fait des improvisations qui sonnaient bien.

ES: C’était absolument jubilatoire!

Au vu des points évoqués, pour faire un pont vers le futur, quels sont pour vous aujourd’hui les défis de vos métiers respectifs?

MR: Chaque livre est un défi. Chaque choix éditorial ouvre des portes et en ferme d’autres. On est toujours en train de travailler pour deux ans plus tard. L’écologie est un enjeu de taille aujourd’hui. Je pense qu’un des rôles de l’éditrice est d’éditer moins pour pouvoir mieux promouvoir, moins gaspiller, mieux mettre en valeur et mieux payer les auteurs et les autrices. Je passe mes journées à renoncer à des projets. Je reçois beaucoup plus de textes que j’aime que ce que j’ai la possibilité de publier. C’est dur de se restreindre, mais je crois que c’est nécessaire. Le covid a montré que les pauses n’étaient pas un mal. Je voudrais revenir à ce moment où on s’autorisait à faire les choses plus lentement et autrement. Ce serait un respect pour les auteurs et les autrices, pour la planète, pour nos collaboratrices, de revenir à une sélection plus lente et des choix plus conscients.

ES: Moi aussi, je voudrais revenir dans mes choix d’autrice et de traductrice à des textes importants, peut-être moins nombreux mais encore meilleurs.

MR: En même temps, il y a le problème qu’il faut vivre. Il y a donc une balance à respecter entre les projets qui rapportent de l’argent et les projets indispensables qui n’en rapportent pas. Ce n’est pas évident de trouver l’équilibre entre les deux.

Ça me fait penser à ce mot «essentiel» qui a fait couler beaucoup d’encre au plus fort de la crise sanitaire.

ES: Oui, il me vient un néologisme: «essentiellissime»! En effet, la littérature est essentielle, et il y a des livres qui sont encore plus essentiels, encore plus existentiels que d’autres. Ceux-là, ceux qu’on porte vraiment en nous, il est important, il est essentiellissime de pouvoir trouver l’espace, le temps et l’argent de leur donner vie.

Souhaites-tu rajouter quelque chose Mélanie? Il me semble qu’Emmanuèle nous offre un beau mot de la fin?

MR: Oui, je trouve aussi.

Écrire, traduire et éditer conjugués à la passion: quel cocktail détonant! Merci de nous avoir généreusement invité·es dans les coulisses de vos deux métiers et de nous avoir donné un aperçu de la façon dont vous collaborez, avec toujours en ligne de mire la qualité des textes et le plaisir de votre lectorat.

image de vignette: «Alice au pays des merveilles» (© Alice Jeunesse)