PEF

Chaque rencontre avec Pef nous offre une surprise. Ce conteur infatigable qui a écrit près de cent cinquante livres, a toujours une nouvelle histoire à raconter, drôle, ou émouvante, ou grave, c'est selon, mais jamais creuse ou gratuite. Sa notoriété internationale ne lui est pas montée à la tête.

Riche d'une impressionnante bibliographie dont il est tour à tour auteur, illustrateur ou les deux, il continue, avec une gentillesse et une simplicité désarmantes, de rencontrer ses jeunes lecteurs sur toute la planète, tous séduits par sa faconde, émus et étonnés par son inépuisable générosité, et bouleversés par sa capacité à partager joie et compassion.

Pef ? Un grand... Entretien avec Janine Kotwica.

JK : Tes parents ont tous deux joué un grand rôle dans tes choix.

Pef : Mes parents étaient enseignants. Ils participaient à un congrès syndical à Paris.

Ma mère venait de Bourgogne et mon père de Nîmes... Non seulement la fée militante était donc ainsi convoquée au-dessus de mon futur berceau mais la fée des arts ne pouvait que la rejoindre puisque dès le premier soir de leur rencontre mes futurs parents sont allés assister à une représentation de Carmen à l'Opéra.

Plus tard, j'ai survécu à la guerre dans un petit village du Midi. La faim accompagna mes... débuts dans la vie. Très vite, mon père, premier prix du Conservatoire d'art dramatique de Nîmes, devint metteur en scène de théâtre amateur pour les enfants de l'école. Je fis ainsi, à cinq ans mes débuts sur scène. Quant à ma mère, elle fut très vite attachée aux droits des enfants. Toute sa vie elle mena un combat discret pour arracher des gosses à la broyeuse de vies. Avec elle j'enlevai en voiture des mômes à leur foyer de souffrances.

Tu as commencé ta carrière professionnelle comme journaliste. Cette expérience a-t-elle influencé ton parcours?

Pef : A vingt ans, j'ai tenté en vain des études universitaires. Je dessinais en imitant des maître de l'humour noir, mais sans grand succès. J'ai trouvé du boulot dans un petit journal pour enfants qui était diffusé dans les écoles. J'ai eu ma carte de journaliste. Cinq cents reportages m'ont offert un paysage humain exceptionnel. J'ai rencontré des conducteurs de train, les derniers fabriquants de sabots de bois, Jacques Brel, des pilotes de course automobile, des architectes ou un chef de meute de chasse à courre. Les gens quoi, mes concitoyens du monde.

Pourquoi Pierre Elie Ferrier est-il devenu Pef ?

Mes premiers dessins d'humour noir étaient tous axés contre la guerre. Il y en avait encore une qui fouissait la jeunesse de France, la guerre d'Algérie. Pour éviter les ennuis je me cachai derrière un pseudonyme formé de mes initiales. En souvenir de cette époque je l'ai gardé. Il fonctionne bien avec ceux qui allaient être plus tard mes lecteurs : les enfants.

Comment est né ton premier livre, Moi, ma grand-mère ?

J'ai connu ma grand-mère à la Libération. J'étais maigre, on m'appelait « fesse de rat ». J'avais léché les planches des camions de farine qui arrivaient devant la boulangerie. Revenu en Bourgogne par le train de la paix, j'ai enfin rencontré ma grand-mère. Elle m'a emmené sur son vélo de sage-femme dans une ferme et là, on m'a offert une vraie tartine de pain avec du beurre et des petits morceaux de chocolat dessus.

Dès ce premier titre, pourtant plein d'amour et de tendresse, tu as rencontré de vives protestations, des féministes en particulier.

Ce premier livre met en scène des enfants se rendant à l'école. Chacun vante sa grand-mère en affabulant. L'un a une mamie pilote d'essai d'ascenseur, l'autre apprend à nager aux baleines. Mais la dernière est la mienne : elle fait ce genre de tartines que j'ai évoqué. Et les autre enfants se pâment d'admiration ou d'incompréhension. On m'a effectivement reproché de faire revenir les femmes à un état de servilité bonnasse alors que le temps était venu pour elles d'accéder à des métiers d'homme. Et la tendresse, bordel, il fallait l'oublier ?

Tu as aussi écrit beaucoup d'histoires d'amour. Autobiographiques ? Un grand sentimental, Pef ?

L'amour, il accompagne souvent mes livres. Il accompagne toujours les gens toute leur vie. Il se voit partout, dans le regard des enfants, dans leurs gestes, leurs rêves, leurs poupées ou leurs petits avions. L'amour de ma grand-mère, le premier amour de lycée, les premiers poèmes, l'amour contrarié d'un éléphant pour une bicyclette, l'amour impossible du jeune garçon pour Aurélie qui préfère le grand Bernard lequel préfère Suzette la majorette. Et l'amour du Prince de Motordu pour sa maîtresse d'école...

Après toute une série de livres pleins de fantaisie, dont la célébrissime saga des Motordu, c'est Le dimanche noyé de Grand-Père qui aborde avec tact un thème douloureux, peu traité alors, de la déchéance sénile. Qu'est-ce qui t'a décidé à illustrer ce texte ?

Le texte est de Geneviève Laurencin. Il m'a percuté de plein fouet. J'ai vécu la déchéance de mon grand-père, un solide mécanicien qui m'avait appris le maniement de la lime en inventant des machines étonnantes qui produisaient des copeaux merveilleux et bouclés. Je l'ai revu un jour dans un lit, copeau triste de la vie, aphasique et perdu dans sa propre machinerie déréglée. Je l'aimais et, comme dans le livre, je le vis s'éloigner de la rive des vivants.

Comment a été reçu Le Préservatif ?

Pas d'échos particuliers. J'ai rendu service, j'ai apporté de l'humour dans un domaine un peu voilé mais le destin des livres est multiple, imprévisible. Il a été souvent cité mais je n'ai jamais été invité à en parler.

Malgré ta notoriété, tu as peiné à trouver un éditeur pour Je m'appelle Adolphe, un livre que tu portais en toi depuis ton enfance.

Imaginez un gosse né avec une mèche et une moustache. Terrible apparence et terrible cheminement puisqu'ayant fui des parents qui auraient préféré une fille et des voisins qui désiraient lui enlever ces accessoires marqués par le destin, il rencontre une vieille déportée partagée entre le désir de le tuer et celui de lui raconter sa propre histoire, à lui qui ne sait rien des horreurs passées.

Si moi ma grand-mère vient d'une image primale, la découverte à six ans des premières photos des camps me hantait depuis longtemps. Pourquoi ignorer ce choc ? Et puis une enfance en friche de l'Histoire est un domaine à toujours labourer et semer d'un avant inconnu. C'est pourquoi j'ai choisi un enfant pour héros naïf. Un enfant qui ne sait rien, à qui il faut dire tout, avec des mots avancés comme des pions de connaissance brûlants mais tellement utiles. Il m'a fallu éditer ce livre en Suisse. Ici, en France les refus ont été polis, comme chez un commerçant qui vous dirait qu'il ne fait pas tel genre d'article.

On ne trouve plus ce livre. Sa subtilité, sa complexité, ton sens de la dérision et ton refus de tout manichéisme primaire ont, semble-t-il été très mal compris et t'ont valu une volée de bois vert...

Cette approche de l'holocauste prenait des chemins déconseillés par les gardiens obligés de la mémoire. On m'en a voulu. On m'a même reproché, en tant que non-juif de me mêler de ce qui ne me regardait pas. Je suis devenu l'homme à fuir, j'ai été cause de disputes, j'ai fait se fâcher des amis. On m'a accusé d'avoir profité du capital de sympathie accumulé depuis moi ma grand-mère pour attirer les enfants vers une lecture révisionniste de l'Histoire. Personne n'a vu que cette vieille déporté rendue misanthrope accomplissait elle aussi un bout de chemin pour retrouver de l'affection envers l'humanité. Trop tôt pour ce livre ? Sans doute. Mais je suis fier qu'il ait existé, entre « Nuit et Brouillard », « La Vie est belle » ou « La liste de Schindler ». Je manque de modestie. Ceux qui ont refusé ont manqué de courage. Qui a la meilleure place ?

Tu t'es senti proche, je crois, du Benini de La vie est belle ?

Oui, je lui ai offert ce livre, après la sortie de son film. Il m'a répondu et remercié pour ce cadeau extraordinario. Lui et moi nous nous sommes battus pour que l'Histoire soit faite de mille histoires. La pensée unique est unijambiste, masqueuse d'ombres. Elle ne montre jamais assez qu'une route est faite de milliers de petits cailloux qui se cachent sous le goudron noir des autoroutes du raisonnement officiel.

Pour Le soleil sur la langue, tu as aussi galéré avant de pouvoir l'éditer, mais pour d'autres raisons ?

Là, on rentre dans le système des cases qui, dans l'édition, font des éditeurs des magasiniers. Aller jouer dans la cour des grands quand on fait des livres d'images à succès est une démarche incongrue et suicidaire. Pef est un auteur pour enfants, c'est écrit sur le front et dans les livres de comptes. J'ai recu une douzaine de refus. J'avais eu le petit culot de me prendre pour un écrivain et pire, pour un poète, ce qui aggravait mon cas. Raconter trois cents soixante levers de soleil en dérapant sur la mort de mon père, les martiens, Marguerite Duras, ou le vol d'une buse, que voilà une errance sans avenir éditorial. J'ai repris le chemin de la Suisse . Marlyse Piétri a eu ce courage. Le livre n'a pas eu de succès mais il existe.

Tu as été vivement critiqué pour Une si jolie poupée

Je ne dirais pas cela. Gallimard a répondu immédiatement à ma proposition. Le livre est paru. C'est l'histoire d'une poupée qui croit à son destin de douceur alors qu'elle est une mine déguisée en jouet. J'ai connu la violence et le sang de toute guerre. Cette horreur à destination spéciale des enfants, horreur voulue par des gens certainement parents eux aussi, m'a révolté. Bien sûr, ce livre doit être accompagné mais j'ai assisté à des représentations théâtrales tirées de lui. Les enfants ne sont pas des kinder surprise. Ils méritent mieux que Walt Disney, mais le mal est fait. Je suis fier de ce livre même si, à Belgrade j'ai subi la haine de psychologues, d'historiens et de spécialistes de la littérature enfantine. A Sarajevo, j'ai par contre été remercié avec émotion. D'un côté il y avait des gens qui avaient posé des mines et de l'autre des enfants qui continuaient à sauter dessus.

Zappe la guerre, qui fait allusion à la Grande Guerre, est intimement lié à des souvenirs familiaux.

Je n'ai pas connu mon premier grand-père. Il est mort dans les blés blonds de 14. Mon grand-oncle est mort dans l'explosion de son propre canon. Le grand-père paternel de Geneviève, mon épouse, est mort laissant quatre enfants à sa veuve tuée plus tard, noire de misère. Ces morts me courent toujours après, irrémédiablement. Je n'ai jamais supporté le granit et le bronze de la plupart des monuments aux morts dédiés aux « enfants du pays » morts pour la France. Quand on aime les enfants on ne les envoie pas se faire étriper pour le plus grand bonheur des marchands d'industrie lourde. Faire revenir parmi nous des soldats, dans l'état écarlate de leur mort, pour moi, c'était leur rendre justice. Et puis pour moi, toujours la même ficelle, mêler le passé au présent pour mieux faire comprendre le second.

Cette période de la guerre de 14-18 est attachée aussi à des souvenirs littéraires. Je pense, en particulier, à Blaise Cendrars...

Ça, c'est un pote de papier, depuis mon adolescence. Avec Barbusse. A vingt ans, j'ai même fait un petit film en super-huit à partir de photos parues dans le journal « L'illustration ». Cendrars, j'ai un jour d'errance dans l'Est, entre deux classes, longé l'endroit où il a perdu son bras. Je suis descendu dans les trous d'obus de la ferme de Navarrin. J'ai vu l'horizon sans arbres où règnaient encore les fantômes des artilleurs de hasard. Et j'ai trouvé une dent, une dent de chien, mais plus sûrement l'une des dents de l'ogre de la guerre qui en perd une à chaque bataille. Et je rêve d'un jour où cet ogre n'en aura plus. Il lui sera désormais impossible d'arracher les vies des soldats. Mais, je vous le dis, je rêve...

La plupart de tes livres sur des sujets difficiles voire engagés sont publiés chez Rue du monde. Quelle est ta relation avec Alain Serres ?

Alain est un vrai éditeur, pétri d'idées, un poète avéré, un ami sûr, un copain d'humour, un amour de copain. Quand il a une idée, il m'appelle. Je réponds, je fonce. Je me sens porté par sa confiance même si, parfois, les délais sont un peu courts. Alors je m'adapte, je fonce dans une sorte de guérilla graphique qui fait bouger mon style. Je dois ces mutations à ce diable d'Alain qui vole mon âme en m'offrant une éternité de papier.

Tu as écrit les textes de Zappe la guerre, Une si jolie poupée et Je m'appelle Adolphe, d'où des récits complexes, des héros riches ou même ambigus, des narrations intelligentes aux situations inattendues, avec une touche d'absurde ou de fantastique, et un rejet de tout discours moralisateur. Avec la trilogie plus conventionnelle de Didier Daeninckx sur la seconde guerre mondiale, qui cible clairement un public enfantin, on se retrouve dans un contexte de transmission intergénérationnelle de la mémoire. Tes images sont magnifiques, vigoureuses et déchirantes, et la mise en couleurs de Geneviève, ta femme, particulièrement pertinente. Comment as-tu fait pour ne pas te sentir à l'étroit dans ces albums plus pédagogiques alors que tu avais toi-même des souvenirs très forts de l'occupation et de la résistance ?

Je n'arrive pas à me sentir à l'étroit dans toutes les facettes de cette vie. Le Pef citoyen existe, il lui arrive d'enlever son nez de clown. Il ferraille avec sa condition de petit garçon devenu homme. La trilogie d'Alexandra est pour moi une part importante de ma vie d'illustrateur. Je conteste le mot pédagogie. Je lui préfère celui de compte rendus de ma propre vie. J'ai travaillé de façon violente. J'ai pris le parti d'un trait aigu et violent dont toute rondeur était bannie. Les enfants me demandent souvent pourquoi je fais aussi des livres tristes. Ma réponse est qu'ils ont aussi dans une de leurs mains cette valise de tristesse qui équilibre la valise de l'autre main, celle de la rigolade.

On pourrait voir, dans ces têtes hâves et tragiques, des réminiscences de Schiele, Munch ou Spillaert. Pourtant tu pratiques peu la référence artistique explicite, sauf dans La mer en vrai où tu jubiles à détourner Fernand Léger. Etait-ce une idée à toi ? Une suggestion de l'éditeur ?

Encore une fois Alain a eu une superbe idée, celle de de me ramener à Fernand Léger. C'était pas facile, Fernand n'ayant jamais dessiné ou peint des trains ou des villas. Il a fallu que je le pille joyeusement, que je le digère et le dégurgite. C'est un peu ça, la Culture, non ?

Alain Serres qui a le sens des commémorations, vient d'écrire et de publier un album éducatif, avec un très beau titre, Tous en grève ! Tous en rêve !, que tu as illustré : une couverture et des pleines pages très graphiques. Tu ne dois pas manquer, toi-même, de souvenirs de 1968. N'as-tu pas été tenté de faire un livre plus personnel, moins didactique ?

J'y pensais mais j'étais dans d'autres projets. Avec Alain on s'est téléphoné pratiquement au même moment. Il avait la volonté de s'y atteler. Il a écrit un texte simple sur un soixante huit de province, loin des pavés et du choc des photos. Je n'en demandais pas plus. Rendre compte des petites gens dans cette grève dure à entamer, dure à vivre et dure à finir, loin des monuments médiatiques, loin de l'icône-Bendit. Et puis je suis un illustrateur, je ne demande qu'à illustrer. Mes propres projets, en tant qu'auteur, sont plus lents à mettre en œuvre. Je suis souvent débordé par des auteurs qui dégainent plus vite que moi. Mais je suis très fier de ces coups de main donnés aux autres.

Quels sont les grands aînés qui auraient pu t'inspirer ?

J'essaie d'éviter l'inspiration des aînés, petits ou grands. Quand on arrive second, on n'est jamais premier. J'ai cette prétention. Je les ai en moi, ces aînés, depuis Villon, Rutebeuf, du Bellay, Hugo, Aragon, Cendrars, Mac-Orlan, Pérec. Ils me regardent bosser, pleins de patience impatiente. Mais moi, c'est moi et pas eux. Qui ne sont pas moi. Je suis un petit caillou, c'est tout, mais c'est costaud un caillou, fragile aussi.

Comment vis-tu la dérive mercantile qui emporte le livre de jeunesse ?

Quand on a tant comme moi, signé tant de livres, il faut rester discret sur le sujet. J'ai fait des livres qui ont déjà disparu. Je porte ce petit deuil mais les livres sont comme les gens, ils ne font que passer. C'est pas toujours les mêmes, comme on dit, mais il y en a toujours d'autres. Je lis peu de livres de jeunesse. Si j'en avais beaucoup lu, je n'aurais jamais fait ni « Moi, ma grand-mère » ni Motordu . Les histoires de mode, faut pas trop s'en approcher. Actuellement il y a de fortes tendances picturales dans le livre de jeunesse. Ca fait vendre et ventre, mais la fragilité tendue de l'enfance y est un peu absente. L'enfance est ailleurs, dans les cheveux d'un enfant qui jouent avec le vent, par exemple. Mais je n'oublie pas Roald Dahl, qui, son drapeau anglais rebel à la main, m'a placé, sans le savoir, sur une sorte de ligne de départ.

Crois-tu qu'il y a encore un avenir pour l'audace dans un univers éditorial de plus en plus commercial, frileux et convenu, et où régne souvent l'autocensure ?...

Quand on écrit, il ne faut pas penser à tout ça. Il faut être soi, rien de plus, rien de moins.

S'autocensurer, c'est déjà une auto-mutilation. A la fin, il ne reste plus rien de vous. Même pas besoin de signer. Vous êtes un autre, un disparu. Et puis vous vous quittez et c'est dommage.

Alors, à l'inverse, quand vous affirmez votre petit courage, les gens vous sont reconnaissants. Vous les représentez, vous êtes leur voix, leur ambassadeur de papier. Je l'ai souvent vérifié.

Tu as écrit, par évidente antiphrase, Moi, j'ai horreur des gosses et aussi la superbe Liste générale de tous les enfants du monde. Peux-tu nous dire ce qu'est un enfant ?

Je ne ne sais pas encore. Je me souviens de moi, et encore, pas toujours. Ce petit blondinet qui était moi, il me donne encore de ses nouvelles, et surtout de son fonctionnement qui n'est autre que son regard épaté par la vie sous toutes ses formes. Je reste prudent sur le sujet. Des enfants, il y en a des centaines, dans mes livres. Je leur accorde une place que ce monde de chiens leur fait perdre au fil des ans. Il y a sur l'enfance tant de données convenues. Un enfant c'est mignon, on le soigne, on le jouettise, on en fait ses médailles familiales, on fait ce qu'on peut. Il sera prix Nobel ou balayeur, on est sûr de rien. On pleure et on rit de lui, de cette étape obligée. Mais je reste très à ses côtés, par solidarité humaine. Ne vient-on pas de supprimer le mot « poésie » des programmes scolaires au profit de celui de « récitation ». Alors que la poésie est la mère de toute littérature. Aucun homme politique ne parle jamais de son enfance. C'est à eux qu'il faudrait poser la question. Je veille sur mes lecteurs en sachant qu'ils s'éloignent et dérivent. Je ne maîtrise rien mais je suis là, je leur tiens la main, j'en suis un ancien, d'enfant, et je ne l'oublie pas, ils me doivent leur présent et je leur dois mon avenir.

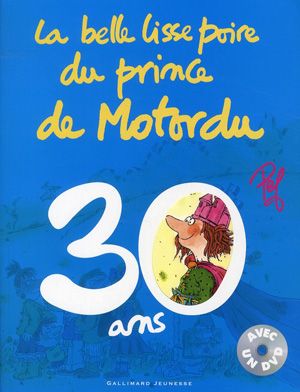

Pour les 30 ans de ton Motordu, un colloque a été organisé à la BNF en novembre 2010. Que ressens-tu ? Surprise ? Fierté ? Tu penses à ta grand-mère ?

J'ai ressenti bien sûr quelque chose et plusieurs choses et toutes choses. Il y avait dans cette manifestation une sorte d'aboutissement salué par mon éditeur. Trente ans, ce n'est pas rien. Il fallait bien saluer cette borne comme une performance de durée dans le temps. J'ai même rappelé à mon éditeur, il y a longtemps, que 2010 allait pointer son nez et qu'on allait fêter cet anniversaire. Le reste a été pris en charge avec bonheur par Gallimard. Donc pas de surprise, ni de fierté, ni de pensée pour ma grand-mère ou ma mère ou ma sœur. J'avais une sorte de trac car enfin, ce prince trentenaire, mérite-t-il un tel honneur ? Il règne sur bientôt trois générations de jeunes lecteurs dont certains ont maintenant quarante ans. Ce n'est pas un prince mais un copain de jeux de mots écrits et dessinés, un petit poète complice des rêveries possibles encore à un âge où tout s'ouvre. Qu'il se rende à la BNF ou pas, sa vie ne changeait en rien sa façon de voir les choses. Et puis, et puis, pourquoi le saluer seulement lui. Il aurait fallu que tous ceux que j'ai rencontrés en trente ans, petits soldats de la Lecture, élèves, instits, parents, bibliothécaires soient là. Ce sont eux les héros de ce temps passé, passé à se servir de la belle lisse poire pour amorcer les mots et les dégeler.

Que penses-tu de l'intervention, dans ce colloque, de distingués universitaires qui ont fait des études linguistiques sur le parler de ton Prince ?

J' ai eu un choc violent à l'évocation de Queneau et de Pérec.

J'avais envie de me lever, de prendre la parole, de dire que cette histoire venue d'un minuscule souvenir d'enfance fut écrite en une poignée de dizaines de minutes, comme ces chansons devenues immortelles car ébauchées sur un coin de table. Ce n'est rien, ce n'est rien c'est une blague dessinée que ce rateau à voile ou cette salle à danger. Excusez-moi, excusez moi... Il ne fallait pas vous déranger. Et puis , même si je vous remercie tous, vous, les savants, les « assis » de Rimbaud, pourquoi ne pas parler de tout ce que le prince m'a poussé à faire, par liberté économique, mes travaux plus risqués sur la guerre et les enfants, sur mon travail à Rue du monde. Le Prince m'a poussé dans ces directions sulfureuses et je lui dois cette confiance absolue.

Comment vis-tu l'entrée de ton oeuvre, à travers ce livre devenu mythique, dans le patrimoine national de la littérature de jeunesse ?

Je la vis normalement, comme le boulanger fait lui aussi partie du Trésor National de l'humanité. J'ai peu l'habitude de me regarder dans le rétroviseur. Je suis un artisan, comme l'était mon grand-père mécanicien, alors je fais mes petites mécaniques de papier. Ce livre est un aliment, une pièce, un objet. Il sert. Point.

Source : Revue Parole, publiée par l'Institut Suisse Jeunesse et Médias