Albertine: «Je suis une narratrice.»

Interview avec Albertine, récipiendaire du Prix Hans Christian Andersen d’illustration 2020.

Interview avec Albertine, récipiendaire du Prix Hans Christian Andersen d’illustration 2020.

Cette publication est initialement parue en anglais sous le titre «I am an Author who Draws» dans la revue Bookbird 58.3 (2020), pp. 25-31. Nous reproduisons le texte avec l'aimable autorisation de Bookbird Inc. Board. Par rapport à la publication originale, Ricochet a ajouté des images de différentes œuvres d'Albertine.

La première fois que j’ai eu le plaisir d’interviewer Albertine, c’était pour Parole, une revue de littérature jeunesse suisse, et c’était en 2000. Elle débutait sa carrière – et que dire, rétrospectivement, de ce qui l’attendait!

Car vingt ans ont passé depuis, et ce fut pour l’artiste genevoise autant d’années de travail intense, de publications originales et variées, d’un humour tendre, d’une acuité joyeuse. Vingt ans de collaboration avec son mari, l’écrivain Germano Zullo, qui signe l’immense majorité des livres dont elle fait les images – même ceux qui n’ont pas de mots, car Germano est aussi un scénariste hors pair.

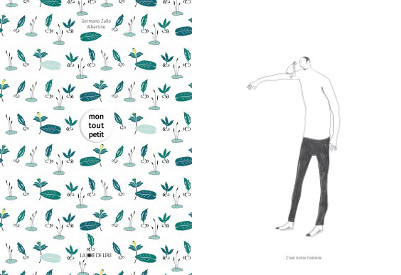

De nombreux prix ont jalonné la carrière d’Albertine, nous ne les citerons pas tous ici, mais sachez qu’elle a cueilli une Pomme d'Or à la Biennale d'illustration de Bratislava en 1999 pour son livre Marta et la bicyclette, que Les Oiseaux ont salué de leurs chants un Prix Sorcières en 2011, avant de s’envoler à New York l’année suivante pour picorer un Best Illustrated Children's Book Award; Mon tout petit s’est mis sur la pointe des pieds pour attraper le prix Bologna Ragazzi (fiction) en 2016, et voici que 2020 confirme le conte de fées avec le Prix Hans Christian Andersen qui vient couronner une carrière riche de réalisations – et de promesses.

Sylvie Neeman: Albertine, te voilà récompensée, consacrée même. Ce très beau Prix Andersen qui vient de t’être attribué, en mesures-tu la portée mondiale? Comment réagis-tu à cette admiration, cet amour pour les images que tu crées, pour les livres que vous réalisez, venant d’un jury si divers, si lointain?

Albertine: Je n’en imagine pas vraiment la portée! Je suis consciente qu’à chaque traduction, les livres voyagent ailleurs, mais je ne connais pas, ou peu, l’histoire de nos livres dans les autres pays. C’est le même phénomène avec ce jury international – comment imaginer son approche, ses réactions? En revanche, je réalise que je me retrouve aux côtés de noms prestigieux comme Lisbeth Zwerger, Anthony Browne, Tomi Ungerer, pour ne citer qu’eux, et tout à coup Albertine apparaît aussi sur cette liste! Mais pour moi qui ai toujours des doutes, qui ai toujours le sentiment d’avoir 25 ans et d’être au début de quelque chose dans mon travail, aujourd’hui je peux tout de même me dire «tu as bien travaillé». Aujourd’hui je reconnais la somme de travail accomplie.

En parlant du proche et du lointain, les livres que vous publiez sont traduits dans de très nombreuses langues, de très nombreux pays. Comment expliques-tu cette sorte de langage universel, capable de toucher des enfants (et des adultes) de cultures si différentes? S’agit-il des thématiques abordées, ou de leur traitement graphique, par exemple?

Je ne peux pas parler de mon dessin, je ne parviens pas, moi-même, à l’analyser. Je pense qu’il touche le lecteur parce qu’il est en lien avec les textes de Germano. Pour nous, ce fameux dialogue texte – images, ce sont deux sortes de poésie qui s’entremêlent. Il y a aussi le fait qu’on tient beaucoup à laisser un souffle, un silence pour le lecteur qui est aussi un créateur d’histoires. Les sujets que nous abordons n’ont pas de frontières, ce sont des sujets universels, et de mon côté je les traite de façon à la fois très réfléchie et très spontanée. La justesse de la page, c’est ce qui compte le plus à mes yeux. La justesse dans la simplicité. Le point parfait de l’image. C’est ça, mon travail.

Tu es née et tu vis en Suisse, ce très petit pays au cœur de l’Europe, ce très petit pays où l’on parle quatre langues; qu’y a-t-il de suisse dans ton travail, dans ton œuvre?

Peut-être l’intérêt pour les paysages. En Suisse, on est attentifs à nos paysages, à garder leur authenticité, à ne pas les dénaturer avec trop de routes, de panneaux publicitaires, de constructions. Il y a aussi la notion de «bien faire son travail». «Faire les choses bien», c’est très suisse je crois. On va au plus juste, on prend soin des outils qu’on utilise. C’est réconfortant mais ça peut être aussi un peu ennuyeux, alors j’oscille entre ce quelque chose de bien cadré et la fantaisie; être farfelue, casser les codes, c’est comme faire un pied de nez.

Quelle place la littérature pour l’enfance occupe-t-elle en Suisse? Les jeunes Suisses lisent-ils beaucoup?

Ce que me disent mes expériences de rencontres dans les classes, les salons du livre, ou individuelles, c’est qu’un livre peut avoir une importance immense pour un enfant. En entendant des anecdotes, je réalise que les enfants lisent et surtout l’importance que cela peut avoir pour eux, à quel point ça peut leur être nécessaire. C’est une chose intime. Il y a une belle relation entre l’enfant et le livre, mais qui ne doit pas être particulière à la Suisse.

Est-ce que tu dessines aussi ailleurs que chez toi, en voyage par exemple?

Je ne peux pas m’arrêter de dessiner; je suis vite déstabilisée si je ne dessine pas. En voyage, j’ai mes carnets, je croque des personnages, des attitudes, je prends des photos, j’écris des notes. Une chose est sûre: c’est en voyage qu’arrivent nos idées. Toutes nos idées viennent lorsqu’on est en déplacement: une rencontre, une situation inattendue, un voyage en train sous la pluie au Japon, un bon verre de vin dans un bistrot en France. Les idées, c’est à l’extérieur, et l’histoire, son développement, c’est à la maison.

Tu as eu une enfance très particulière, très artiste… Tu veux bien nous en dire quelques mots?

J’ai grandi dans une grande maison à la campagne, ma mère était céramiste, mon père était réalisateur à la télévision et aussi artiste, dans tous les sens du terme. Une sorte de touche-à-tout, qui voyait l’art comme un divertissement. Il faisait des décors de théâtre, des créations éphémères – une idée qui me porte beaucoup. Dans une des pièces de la maison, il y avait un musée du jouet, et partout des petits théâtres. Et aussi un grand théâtre, un vrai, dans une grange. Et qui dit théâtre, dit costumes. J’ai eu une enfance costumée. Je me revois me goinfrant de cerises, en haut d’un arbre, habillée en princesse. Tout ce qu’on regardait, écoutait, lisait, avec mes cousines, on en faisait du théâtre. On assimilait le monde en le jouant et mes parents encourageaient ça – cette liberté de l’enfance. Et dans cette liberté, il y a aussi le droit de ne pas aimer l’école. J’étais un cancre, à l’école. J’étais dans la lune. J’aurais voulu qu’on m’apprenne les choses autrement, lentement, en rigolant, et avec des images! Et puis je dessinais beaucoup, pour faire plaisir à mes grands-parents. Et très vite, au sein de cette famille, j’ai compris que le dessin pouvait être un cadeau, quelque chose de précieux, une marque d’affection et de confiance.

Lisais-tu beaucoup? As-tu des «dettes morales» envers certains créateurs?

Nous avions de beaux albums à la maison, et il y avait aussi les livres des copains. C’est comme la cuisine des copains – quand on va chez les autres, on découvre ce qu’ils mangent et ce qu’ils lisent. Un album, en particulier, a énormément compté pour moi: Là-Haut sur la colline de Kota Taniuchi. Je crois qu’il y a un peu de ce livre dans Les Oiseaux: une histoire poétique qui laisse au lecteur l’espace d’être lui, ce silence de l’enfance. On est en train de finir un livre, Germano et moi, qui s’appellera Le Livre bleu. Dedans, il y a une maison bleue contre laquelle est appuyé un petit vélo. C’est le vélo de Là-Haut sur la colline. Il y a aussi eu Le Merveilleux Chef-d’œuvre de Séraphin de Philippe Fix. Il est tellement inventif, ce Séraphin qui rêve de nature, de papillons! Mon amour pour les marinières vient sûrement du pull rayé que portait son ami Plume… J’aimais surtout la liberté dans les livres, avoir de l’espace pour jouer. Et j’aimais aussi les livres inquiétants, les images troublantes. Et quand j’étais petite, je rêvais de faire un livre plus grand que moi…

L’humour est très souvent présent dans tes histoires. Est-ce une façon, chez toi, de considérer la vie en général?

On dit que «l’humour est la politesse du désespoir», je suis tout à fait d’accord. Il y a chez moi une part très sérieuse, très grave, peut-être trop, même. Mais il faut alléger la vie. Ma grand-mère m’a appris ça – elle rendait les choses du quotidien étonnantes, prodigieuses, ou amusantes; on faisait un pas de côté.

Comment expliques-tu cette si longue, si belle et si réussie collaboration avec ton mari, Germano? Comment rechargez-vous votre énergie créatrice?

Il y a les voyages, comme on l’a vu, et surtout les discussions. On est dans un dialogue permanent d’idées, de points de vue, sur la vie en général, sur la politique, sur ce qu’on entend, voit, visite, sur ce qu’on lit. Avec Germano, on grandit ensemble et séparément depuis bientôt 30 ans. Et toujours on se reconnecte par la discussion, les échanges. On a des intérêts nouveaux; lui il a des idées sur le monde, une analyse, une lucidité que j’admire. J’apprends avec lui. On ne peut pas aimer quelqu’un sans l’admirer. C’est là encore un enseignement de ma grand-mère. Et puis il faut laisser à l’autre son propre rythme. On s’écoute et on se respecte. Jamais il ne me dit ce que je dois dessiner et jamais je ne lui dis ce qu’il doit écrire. Il faut à Germano du temps, pour écrire, alors que moi je suis dans la rapidité, le «tout, tout de suite». J’ai un appétit de créer qui s’arrêtera… quand ma vie s’arrêtera!

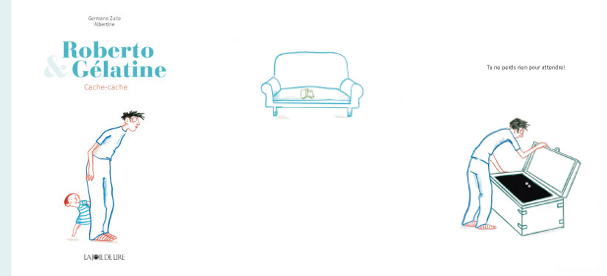

Peux-tu nous raconter comment est né votre premier livre (Le Petit Fantôme, paru en 1996) et le dernier (le second opus de Roberto & Gélatine)? Qu’est-ce qui a changé, dans votre façon de travailler, en 25 ans?

Le Petit Fantôme a été notre premier projet, avec Germano. On s’était rencontrés peu avant. Je voulais raconter des histoires, mais pas par l’écriture. J’étais une narratrice et lui aussi. On avait participé à un concours que nous n’avions pas gagné, mais à l’occasion duquel Francine Bouchet nous avait remarqués et contactés. Elle a publié notre Petit Fantôme, mais j’ai été déçue du résultat. On a persévéré; je savais à présent que le livre pour les enfants pouvait être un espace de liberté narrative extraordinaire, où le texte et l’image peuvent échanger, dialoguer et la page devenir un lieu d’invention permanent! Dans les librairies, j’avais découvert des livres étonnants, ceux du «Sourire qui mord», par exemple. Et aussi ceux de Nadja comme Momo ouvre un magasin. Deux ans après, on a imaginé Marta, notre vache orange et aventureuse – en une journée; et on a réalisé le livre en une semaine. A mes yeux, c’est notre premier vrai album. Et depuis, au contact des graphistes de La Joie de lire, Yassen Grigorov d’abord, puis Pascale Rosier et Christelle Duhil, j’ai appris la mise en page, tout ce travail si important que font les graphistes pour qu’un livre soit réussi. Marta a eu du succès – une Pomme d’Or à Bratislava – et les projets se sont enchaînés avec Francine Bouchet. On a découvert le plaisir de collaborer avec elle, cette confiance réciproque, ces dialogues constants avec toute l’équipe de La Joie de lire. Et il y a le bonheur de créer ensemble, avec Germano. C’est un peu grisant! Je dirais que ce qui a le plus changé, avec le temps, c’est qu’on n’a pas envie de raconter les mêmes choses qu’avant. On a grandi. La vie nous a forgés, notre conscience du monde est plus présente. On se connaît mieux. Notre regard est plus aigu; on est plus et mieux conscients de notre travail.

C’est quelque chose de rare, de précieux, 25 années dans une maison d’édition!

Oui, c’est très rare. Je pense que cela tient à plusieurs choses importantes: on a vu Francine grandir, sa maison faire des choix, on a vu un caractère et un catalogue se former. On a la chance d’être dans une maison avec une petite structure, qui n’a pas beaucoup changé au fil des ans. On est dans le grand bateau de La Joie de lire et j’aime travailler comme ça.

Avez-vous des dizaines de projets ébauchés, inachevés, dans vos tiroirs, ou bien lorsqu’une idée de livre naît, vous la portez jusqu’au bout, même si c’est difficile, même si c’est laborieux?

L’idée est ce qui importe le plus. On a l’habitude de dire qu’on est trois, lorsqu’on fait un livre: Germano, Albertine et l’idée. Nous n’avons pas beaucoup de projets avortés, peut-être trois en 20 ans. On est assez sûrs de nos idées, alors on s’accroche. Certains livres peuvent mettre cinq ans à arriver, ce sont des projets longs, compliqués; d’autres se finissent en un mois.

Tu travailles souvent un thème en «série». Des danseurs, des amoureux, des jardins, des lacs. Qu’est-ce qu’une série t’apporte? Quelle est la particularité de cet exercice de style?

La série permet d’asseoir un sujet, de tourner autour, de l’user jusqu’à la corde. De le comprendre. Trouver sa vérité. Le faire et le refaire, c’est l’aimer, le rendre concret, vivant. Et c’est ma façon à moi de raconter des histoires, car je suis auteure, comme Germano. Je suis dessinatrice. Je ne suis pas illustratrice.

Avec Germano, vous faites donc des livres, mais aussi des films d’animation. Tu crées des objets, des jeux, des robes; tu as peint des affiches, décoré des chambres d’hôtel. Quel terrain de jeu souhaites-tu expérimenter encore?

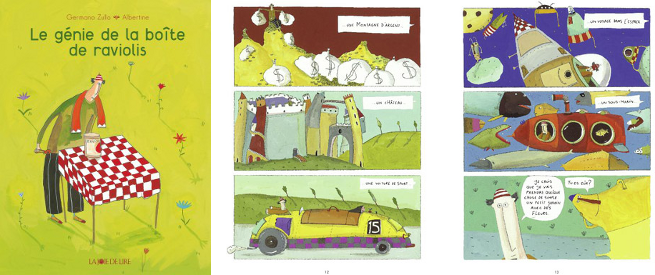

Le décor de théâtre! Cette idée me plaît infiniment. Je vais sûrement le faire, bientôt. Tout est question de collaboration. Je peux tout faire, si on me laisse libre. Si j’ai cette liberté totale et un bon feeling avec l’autre personne, je peux faire une couverture de disque, de la BD, collaborer avec un musicien. Il faut juste de la confiance, du dialogue, du partage et de la liberté.

Quelle place a occupé l’enseignement dans ta vie? Quelle place occupe peut-être encore à présent la transmission?

L’enseignement a été un très bon moment dans ma vie. J’ai aimé les étudiants, comme on aime des personnes intéressantes; j’ai aimé les accompagner. J’ai appris à exprimer des idées. En revanche, je n’ai pas aimé le pouvoir dans l’enseignement, l’obligation d’avoir un jugement sur le travail. Je me méfie de plus en plus du pouvoir. La transmission, c’est être attentif à l’autre, donner des références, nourrir sa démarche, ouvrir des portes, des champs de curiosité pour que l’élève puisse grandir et trouver sa propre démarche créatrice.

Que représente le dessin, pour toi? Un refuge, un travail, un jeu, un enjeu? Autre chose encore?

Tout cela, plus le bonheur.

Après une licence en Lettres et la naissance de ses deux filles, Sylvie Neeman s’est peu à peu spécialisée en littérature pour la jeunesse. Elle a dirigé pendant quatorze ans la revue Parole de l’Institut suisse Jeunesse et Médias. Depuis 2002, elle écrit des chroniques pour le journal Le Temps.

Elle a publié un roman pour les adultes et une dizaine de livres pour les enfants, dont trois ont été illustrés par Albertine.