Louis Joos

Le dernier numéro de Parole (1/14) consacrait un dossier au maître belge du dessin Louis Joos. Retrouvez ici l’intégralité de l’interview qu’il avait alors accordée à Janine Kotwica.

Dans la revue, l'entretien de l'artiste est complété par les propos de Carl Norac et de Rascal, ainsi que par les souvenirs de lecture de Louis Joos.

LOUIS JOOS : OMBRES ET LUMIERE

Le Centre André François a présenté, de mai à septembre 2013, une exposition des œuvres de Louis Joos, Ombres et lumière, où furent mis en valeur ses deux visages, celui du dessinateur de l'ombre, noir, marginal et douloureux, et celui du peintre lumineux, aux pages débordantes de tendresse et de foi dans les potentialités de l'enfance. Pour l'occasion, l'illustrateur est venu, de Belgique, rencontrer son public isarien, lui communiquant, avec conviction, sa passion pour le jazz par ses paroles enthousiastes et aussi par le récital de piano qu'il a alors donné. Sa sincérité, la profondeur de ses réflexions, sa modestie, sa sensibilité, son humour teinté de mélancolie, la tension de son jeu musical, ont suscité une grande émotion qui a conforté l'admiration provoquée par la beauté fulgurante de ses œuvres.

Chacune de mes visites dans son atelier bruxellois a été un moment rare, inoubliable.

Janine Kotwica : Vous m'arrêtez, bien sûr, si vous trouvez mes questions trop indiscrètes...

Louis Joos : Les questions ne sont jamais indiscrètes. Ce sont les réponses qui le sont !

Votre œuvre est profondément enracinée dans la musique qui a baigné toute votre enfance…

Oui, mon père était musicien et sculpteur. Il était professeur de piano, de composition et d'harmonie ; on dirait maintenant d'écriture musicale. Je l'ai à peine connu… J'avais dix ans à sa mort, et lui soixante-dix. Il était plongé dans le XIXe siècle. Mon histoire familiale est assez triste. C'est pour cela que je me suis lancé dans autre chose que l'ancien. J'ai recherché des gens qui pensent de manière nouvelle. C'était une sorte de défense. Au début, je ne pouvais pas le formuler bien sûr, mais c'est beaucoup plus tard, ces dernières années, que j'ai compris que j'avais réagi comme cela à la mort précoce de mon père. Ma mère avait été son élève. Elle était beaucoup plus jeune que lui. Cela créait une situation un peu spéciale.

C'est lui qui vous a initié à la musique ?

Il a essayé de m'initier à la musique…

Pourquoi « essayé » ?

Ma sœur était mon aînée de deux ans. Elle a commencé et très bien réagi aux méthodes utilisées alors, celle de Czerny et celle de Kulhau… J'ai suivi des leçons pendant deux ans, puis mon père a disparu. J'ai continué à fréquenter des écoles de musique, mais j'étais très mauvais élève. Je rejetais tout ce qui me rappelait le passé.

Vous n'avez pas tout rejeté, car il vous a légué son superbe piano et vous l'avez gardé. Il trône toujours dans votre atelier : je l'y ai vu et bien vu ! Et j'ai même eu le bonheur de vous entendre en jouer…

Oui, certainement. Vers l'âge de quinze ans, j'ai commencé à nourrir une passion pour le jazz, c'était une musique qui n'était pas conformiste, inventive, la musique d'un groupe humain opprimé : les Afro-américains... Les racines, c'est quelque chose qui me sidérait, comment un peuple opprimé pouvait inventer une musique d'une énergie incroyable. Et ma passion est intacte aujourd'hui.

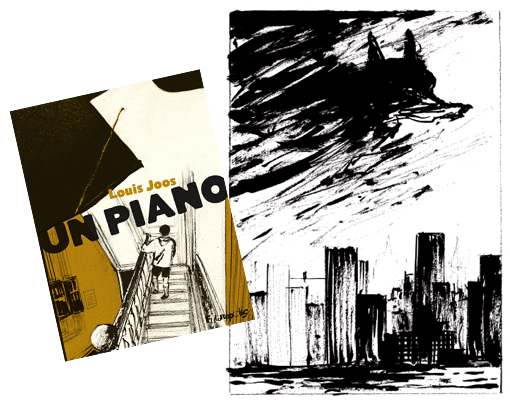

L'histoire de ce piano, de cet héritage familial, vous la racontez dans Un piano, très beau livre paru chez Futuropolis, où vous évoquez aussi votre voyage à New York sur les traces de votre père...

Mon père, qui était musicien sur les paquebots transatlantiques de la Red Star Line, est allé trois fois à New York et Philadelphie. Ce sont des souvenirs qu'il m'a légués. Il m'a raconté peu de choses, mais ces voyages-là m'ont marqué et je m'en souviens. D'où ce livre, un roman-fiction, un roman graphique, une bd, mais pas vraiment avec les codes conventionnels de la bd.

Un piano. Futuropolis, 2010

J'ai beaucoup aimé le passage où vous racontez comment votre père vous racontait des histoires de loups…

Quand j'étais un tout petit enfant, on me parlait du loup pour me faire peur. « Attention, me disait-on, il y a un loup dans la cave ». Du fait que mon père ait eu un passé mouvementé (je suis issu de son quatrième mariage !), le loup sympathique m'a semblé une image emblématique de mon père.

D'où, quand vous êtes allé à New York, cette magnifique image de l'ombre du loup qui plane sur la ville ?

Ce sont des images inventées : je n'ai jamais mis les pieds à New York !

Comment ? Jamais mis les pieds à New York ? Alors l'histoire de cet homme que vous avez rencontré et qui vous parle de votre père, ce n'est pas vrai ? Et tous ces beaux dessins représentant la ville ?

C'est plus que vrai…

Et que votre père vous aurait fait des sœurs à New York, c'est inventé ?

Euh… J'ai mélangé la vérité et la fiction. Mon père a eu plusieurs enfants qui se sont établis à New York, deux filles notamment. J'ai tout mélangé. Je ne voulais pas faire un rapport familial mais un récit affectif. J'aurais pu être tenté de le faire car il y avait matière, je ne l'ai pas fait. C'est très, très compliqué. Ces longues sagas familiales où l'on dit qu'untel a fait ci… Ces tiroirs qu'on ouvre et qu'on referme… Oh la la ! Non, non…

Et il y a aussi le fait que les musiciens que j'aime ont habité New York. C'est un fantasme. Si j'allais à New York maintenant, je ne retrouverais plus ce fantasme. J'ai vu des photos ou des vidéos de Birdland. Cette fameuse boîte où jouait Charlie Parker, d'où il avait été fichu à la porte et n'avait plus le droit d'entrer, elle n'existe plus comme je l'ai en tête.

L'Afrique rêvée, je la dessine. Je n'ai pas pris l'avion pour Ouagadougou et vérifié si les palmiers sont comme ça, ou si les femmes portent des boubous, ou quels légumes on trouve sur les marchés… Faire ça, non. Le fantasme, oui. Mon imagination… Dans « imagination », il y a le mot « image ». Mon imagination a été fabriquée par des images. Je collectionne les livres. J'y retrouve mes fantasmes. Par exemple, j'ai acheté un livre sur l'Afrique de 1920. Il y a une seule image, celle d'un bateau à vapeur sur le fleuve Congo, une image tout à fait banale mais nécessaire, retranscrite dans un de mes livres.

J'achète des livres rien que pour ça. Chez les bouquinistes. Je ne dépense pas des fortunes. J'ai des milliers de livre comme ça. Où il y a quelque chose qui m'accroche, que j'aime, dont le côté graphique m'interpelle. Ça correspond à un monde de fantasmes graphiques…

Ce sont ceux qui nous intéressent ici. Je n'oserais pas vous interroger sur les autres !

Cela nous entraînerait dans des considérations infinies…

Le monde du jazz est de loin votre principale source d'inspiration. Mais vous aviez réalisé auparavant, à vos débuts, de nombreux documentaires dont vous n'aimez pas parler. Pourtant, ils sont de grande qualité et c'est stimulant d'y voir les promesses de vos livres à venir…

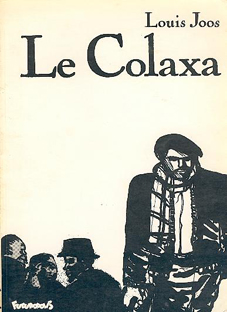

Après l'Académie, il me fallait trouver un travail. J'ai œuvré pour un éditeur didactique qui apprend ce qu'est le fer ou le coton. Rien que des choses passionnantes ! J'ai fait cela pendant douze ans. Quand même, cela m'a appris à travailler. A la fin de cette période, j'ai commencé à collaborer avec Aménophis, une revue surréaliste, pataphysicienne. J'y ai fait mes dessins de prédilection, en noir et blanc. J'ai pu enfin plonger dans ce que j'aime, le bonheur de ma vie. J'ai dessiné pour cette revue dans une thématique surprenante, les champignons ! J'en ai fait huit pages, puis j'en ai fait un récit de 44 pages, un format standard. J'ai proposé cette histoire à divers éditeurs. Futuropolis, avec qui je ferai ensuite six ou sept livres, l'a prise.

On trouve dans cette première fiction, Le Colaxa, qui inaugure ce que j'appelle, en parodiant votre compatriote Marguerite Yourcenar, votre « œuvre au noir », des thèmes qui seront récurrents dans votre parcours. La négritude, car l'histoire se passe en Afrique où des méchants blancs oppriment des autochtones et où les peuples s'entredéchirent. Il y a aussi un hurluberlu, un mycologue en quête d'une espèce rare, un homme naïf comme il y en aura beaucoup par la suite. C'est fou ce que les hommes peuvent se faire berner par les femmes dans votre œuvre ! Des femmes fatales insupportables leur font mille misères, et ils se laissent faire ! C'est autobiographique ?

Euh oui… Insupportables, mais très intéressantes. En fait, les insupportables sont généralement intéressantes !

Les emmerdantes, les emmerdeuses et les « emmerderesses », comme disait Brassens ! On les trouve d'emblée dans Le Colaxa, avec le spleen qui court dans tous vos livres.

Les aventures gaies, il y a des spécialistes pour ça. Je ne dis pas que je sois le spécialiste des aventures tristes mais c'est mon point de vue.

Avec la distance de l'humour ?

De l'ironie, plutôt. Ce sont des livres où l'ironie est présente…

La douleur aussi…

Oui, parce qu'on ne peut pas dire que la vie soit hilarante pour tout le monde. Chacun a ses problèmes. Je crois que, souvent, on crée des histoires qui font écran devant ce spleen, qui cachent le spleen. Et moi, je ne suis pas pour faire rêver.

Vous choisissez souvent des lieux habités par la désespérance. Un milieu minier où tous les puits ferment et où les ouvriers traînent, désœuvrés, dans un morne bistro. L'ancienne Europe de l'Est, avec un cirque bizarre et nostalgique…

Je ne trouve pas que parler du désespoir, c'est être désespéré. J'ai connu des périodes difficiles où je ne pouvais pas en parler. C'étaient alors les moments les plus durs. Quand j'écoute du jazz, Charlie Parker, Thelonius Monk, John Coltrane, ce sont des œuvres très vivantes. Elle est triste, cette musique, et elle est gaie : elle est vivante. C'est une vision large de la vie, qui englobe toute la vie, avec ses plus et ses moins. Je tiens à garder cette identité et je la défends.

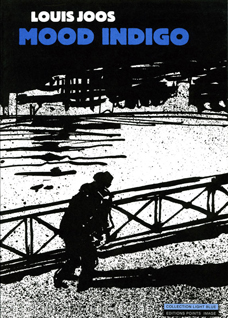

Les histoires, tristes ou gaies, doivent avoir une vraie tension dramatique. Lorsque je regarde ce qui se fait en BD ou au cinéma, je vois des gens qui ont des difficultés, qui ne sont pas toujours à la fête. Non, il y a l'envers du décor, comme l'histoire du clown de Mood Indigo. Il y a les coulisses, la vie sentimentale. Dès qu'il y a œuvre, il y a ces deux côtés.

Ce clown me fait penser à ceux d'André François qui passent de la goguenardise au tragique…

Je ressens cela très fort chez les musiciens. J'aime ceux qui se promènent sur l'arête. Il y a le précipice, et ils sont là, en équilibre instable.

C'est très sensible dans Jazz Concert. Les images sont magnifiques, et vous leur avez associé, avec une écriture d'une tension bouleversante, un très court texte, souvent dédié à un artiste particulier ou à un aspect spécifique du monde du jazz.

On connaît les grands du jazz, quelques noms. Mais il y a tous les autres, une multitude de musiciens inconnus, ils ont la même énergie, des vies assez dures mais passionnantes en même temps. Des vies qui valent la peine d'être vécues.

Vous communiez avec leur musique, mais aussi avec leur désespoir, leur besoin de drogue ou d'alcool. Vous les accompagnez dans tous les gestes de la vie quotidienne. Ils partent de l'hôtel, traversent la ville, arrivent à la boîte où ils jouent et rencontrent des copains. Et les sentiments qu'ils peuvent éprouver dans tous ces moments, vous les partagez avec une profonde sympathie que l'on ne retrouve dans aucune des biographies de jazzmen.

Ce que je préfère, chez les musiciens de jazz, c'est leur situation sociale. Un jour, j'étais en vacances chez des amis sur la côte belge. Des Noirs américains jouaient au Casino, à dix heures du matin, en plein air. C'était magnifique. Ils jouaient des choses difficiles, casse-gueule, avec cette désinvolture, cette conviction, et ce blues, et, en plus, cette souplesse. Je me disais : ces musiciens ne sont pas connus, on les fait jouer le matin, en plein air, en plein vent. Il y avait un pianiste qui jouait merveilleusement bien sur un piano droit. Quand il a eu fini, quelques applaudissements. J'ai essayé d'applaudir à pleine puissance. Ensuite, vient un autre groupe, pas des Américains, pas des Noirs, je ne sais quelle nationalité, on aurait dit que le piano n'avait plus d'âme. Et voilà, j'aurais pu être copain avec ce musicien américain qui jouait tellement bien sur ce même piano en donnant des sons sublimes. Il ne faut pas oublier que le blues, c'est toujours des chansons d'humour désespéré. Il y a souvent des paroles comme « My Baby est partie dans une autre ville, elle est partie avec un autre ». Cette tristesse en rigolant. C'est une musique peu commune, BB King et ces milliers de chanteurs de blues…

Un piano. Futuropolis, 2010

Dans ces musiciens dont vous parlez, il y a forcément beaucoup de pianistes, mais aussi des saxos…

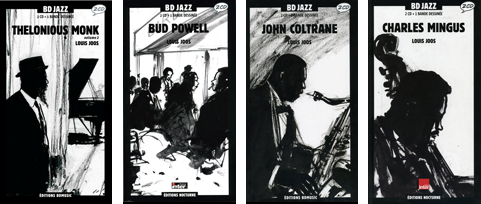

Tous les instruments me passionnent. Hier, j'écoutais un saxo baryton à la sonorité extraordinaire. Le piano, oui, j'ai beaucoup de tendresse et d'admiration pour Thelonius Monk et Bud Powell qui sont vraiment des grands, des gens fragiles, surtout Powell, très effacé, timide même.

J'ai eu la chance de voir Mingus et Thelonius Monk, et je ne m'en remets pas, tout simplement. J'ai essayé de faire passer ce que j'ai ressenti en les écoutant, en les réécoutant encore maintenant. Je les écoute tous les jours. On me dit souvent : « Tu es spécialiste en jazz ». Non, je suis spécialiste en dessin. C'est le dessin qui m'intéresse. J'essaye d'y faire passer ce que j'aime.

Cette collection "BD Jazz", avec ses deux CD, est passionnante. Vous avez, à chaque titre, des approches différentes du personnage. Ce n'est jamais une biographie traditionnelle. Vous donnez un coup de projecteur sur une scène de sa vie, ou un aspect de son caractère avec, à chaque fois, une technique narrative adaptée : BD, histoire sans texte, planches avec des voix off en vis-à-vis… Et c'est toujours très émouvant.

Parce que chaque musicien a sa personnalité. Je lis beaucoup de revues spécialisées, je collectionne les livres de jazz, les livres de photos de jazz, les disques, évidemment. J'essaie de trouver l'angle qui correspond le mieux à l'artiste.

J'ai découvert votre « manière noire » avec La Dame est une traînée dont l'héroïne est une de ces femmes fatales qui vous sont chères.

Le titre est la traduction de The lady is a tramp, un standard américain chanté par Frank Sinatra, entre autres. C'était juste après Le Colaxa. J'ai fait 60 illustrations sur le texte de Marc Villard, et l'éditeur m'en a demandé le double.

C'est un roman illustré. Vous avez peu pratiqué ce genre, excepté un texte de Conan Doyle, aussi dans la « manière noire », chez Futuropolis, mais avec des ambiances étonnantes, des paysages de montagne…

J'aime faire des choses très différentes, adaptées à une atmosphère, à un climat, avec des techniques différentes. Cela m'amuse d'avoir une table pleine de pastels, de couleurs à l'huile, d'aquarelle, d'encres et crayons, et d'y aller avec délectation et passion.

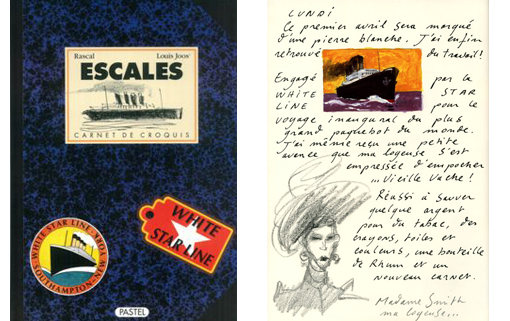

En France, vous êtes surtout connu pour avoir illustré des livres d'enfants, mais ce n'était pas votre vocation première, pendant longtemps, vous n'en avez pas fait du tout. Et c'est parce que vous avez été, si j'ose dire, entrepris par Rascal que vous avez fait Escales : carnet de croquis qui a eu le Grand Prix de Bologne en 1992. Rascal m'a raconté comment il avait réussi à vous séduire…

Je ne sais pas s'il vous a dit la vérité, je vais vous dire la mienne ! Comme j'avais fait du didactique, pendant 12 ans, pour la jeunesse, il ne fallait plus me parler de livres pour enfants. Un jour, Rascal, que je ne connaissais pas, me demande si je peux faire une image pour un calendrier. Je lui ai fait cette image. C'est ainsi que j'ai fait sa connaissance. Il m'a dit écrire des textes pour les éditions Pastel, l'émanation belge de L'Ecole des loisirs. Je lui ai répondu par un « Niet » définitif. Il est revenu à la charge et j'ai rencontré Christiane Germain, la première directrice de Pastel. J'ai commencé à faiblir, et on a cherché un thème.

Il a proposé les baleines. C'est sympathique, les baleines, mais sur 64 pages… Il voulait quelque chose de marin, alors, j'ai sorti une liste de passagers de la Red Star Line retrouvée dans les papiers de mon père. C'est à partir de ce document que l'idée est venue. Il a imaginé un jeune dessinateur engagé par la compagnie maritime. J'ai acheté des carnets et fait plein de croquis. La salle de bal, et la salle des machines avec le charbon… Nous avons tricoté l'histoire à deux, et c'est devenu le Titanic. On l'apprend à la fin du livre, mais un certain nombre d'indices permettent de le deviner en amont. Pour adoucir la scène finale, Rascal a eu l'idée de la très belle métaphore du cachalot. J'ai tapé sur une vieille machine le texte brutal du SOS. Nous avons gardé la forme du carnet de croquis. Les textes manuscrits sont de l'écriture de Rascal, très lisible et en même temps très graphique. Comme j'avais fait énormément de dessins, nous en avons sélectionnés et mis en page avec un graphiste. On a découpé et réassemblé les pages de mes carnets : la maquette a été un gros travail ! Ce n'était pas encore l'ère du numérique !

C'est un livre magnifique et la connivence avec Rascal est particulièrement sensible. Cette collaboration, plus même, cette osmose, qui va donner cinq livres, commençait brillamment ! C'est une transition douce entre vos livres pour adultes et ceux de jeunesse.

On me dit souvent que ce n'est pas un livre pour enfants. J'avais été à une sorte de cocktail, à Bruxelles, et une dame m'a dit : « Vous savez, mon fils, n'a rien compris à Escales ». Je lui ai demandé : « Quel âge a-t-il ? ». « Cinq ans ! ». Tout va bien, alors !

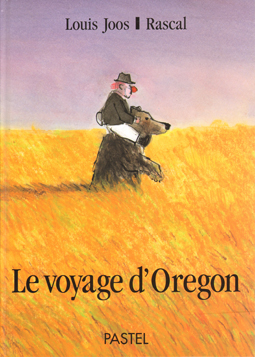

C'est un livre universel, comme le suivant, d'ailleurs. « Un bon livre pour tout le monde », comme disait François Ruy-Vidal. Vous avez récidivé tous les deux avec Le voyage d'Oregon, avec encore le thème du voyage, mais dans l'Amérique des grands espaces, et une atmosphère très cinématographique qui m'a fait penser à Paris Texas de Wim Wenders. Les paysages, industriels ou ruraux, y sont somptueux et certaines images m'ont rappelé Slow agony de Tomi Ungerer qu'aime beaucoup Rascal. Comment avez-vous travaillé ?

Là aussi, nous avons bricolé ensemble. L'idée de partir d'un cirque est de Rascal.

On retrouve les thèmes de vos livres adultes. C'est une quête de soi et le concept de négritude y est aussi présent.

Les marginaux m'intéressent, et tous les protagonistes de ce livre sont des marginaux. Je suis moi-même un marginal.

Eva ou le pays des fleurs a suscité beaucoup de polémiques à cause de ses ambiguïtés et de la prostitution enfantine qui y apparaît en filigrane…

L'idée de la prostitution enfantine, je n'y avais pas pensé. Cette interprétation m'a semblé bizarre.

Alors pour vous, Maurice n'est pas un proxénète ?

Non, un esclavagiste. Exploitation, mais non prostitution…

J'ai adoré le graphisme de ce livre, votre façon de jouer avec le mobilier urbain, ou les rails, les poteaux. C'est aussi prégnant que dans vos livres en noir, mais avec une séduction particulière dans le traitement de la couleur, des fumées aussi. Vous alliez la rigueur de la composition à la poésie de la lumière. Un livre étonnant de beauté.

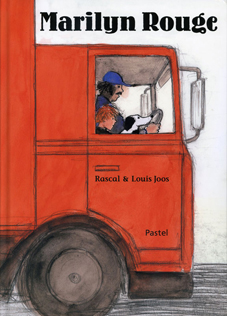

Dans les livres faits avec Rascal, les transports sont omniprésents, bateaux, trains, métro, et surtout camions. Ainsi dans Marilyn rouge… Un livre beaucoup plus paisible, avec l'appel de l'ailleurs, une Espagne mythique, et la chaleur de l'affection qui relie l'adulte à l'enfant.

Moi, je le ressens comme un huis-clos.

Vous nous avez prêté des originaux et des essais pour ce livre, et le rouge ne s'était pas imposé d'emblée.

Pour la double page avec l'effigie du taureau, je suis passé par toutes les couleurs. J'avais d'abord envisagé un ciel jaune, avant d'opter pour ce ciel d'orage rouge. Rascal qui aime Baudelaire et Verlaine, a intégré quelques vers de ces poètes dans son texte.

Il y a une grande parenté thématique et graphique entre les univers de Rascal et ceux de votre œuvre au noir sauf pour un livre, un drôle de petit canard qui s'est glissé dans votre bibliographie commune. C'est un papa raconte une chaleureuse scène de vie familiale recomposée. Le texte de Rascal vous tend quelques perches pour que vous puissiez vous faire plaisir comme le ballet des lucioles comparé à la voie lactée.

Cette fois, exceptionnellement, Rascal m'a confié un texte qu'il avait écrit entièrement. Pour moi, cela a été une expérience de plus.

Votre deuxième grande collaboration dans le livre de jeunesse est avec Carl Norac.

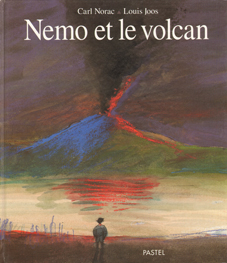

Le premier album que j'ai fait avec lui est Nemo et le volcan qui a eu la Pomme d'or à Bratislava. Carl Norac revenait d'Indonésie, il y avait été le spectateur d'un volcan en éruption. La collaboration avec lui est différente. Il écrit son texte et me le propose terminé. Mais nous parlons beaucoup en amont. J'ai beaucoup aimé la façon dont il m'a raconté l'éruption et ses signes avant-coureurs. Son récit verbal était très imagé. J'ai rempli des carnets d'après nos conversations, et il m'a prêté beaucoup de photos de ses voyages. Mais une fois qu'il m'a donné le texte écrit, j'ai travaillé seul.

Nemo et le volcan. Pastel, 1995

Les héros de Carl Norac, contrairement à ceux de Rascal, sont toujours des enfants. Ses albums sont des voyages initiatiques où l'enfant part en quête de lui-même et doit se dépasser. Il combat des dragons, qui peuvent être des forces naturelles comme un héros mythologique, et a pour mission de sauver l'un ou l'autre de ses parents.

Oui, c'est vrai dans tous les livres que nous avons faits ensemble.

Dans L'espoir pélican, votre Afrique, où vous n'êtes jamais allé, est plus vraie que nature : le marché, la case du sorcier, le bus africain…

Les scènes africaines, c'est Geographic Magazine et mon imagination ! Je suis seulement allé dans un quartier de Bruxelles où vivent de nombreux Africains, j'y ai fait des portraits d'enfants. Puis de nombreux dessins dans mon atelier.

C'est encore un voyage initiatique avec une petite fille qui doit sauver sa mère par sa bravoure et la magie.

Dans tous les livres que vous avez faits avec Norac, il y a des interventions magiques. La magie fait-elle partie de votre univers ?

Elle est présente aussi dans le jazz, dans le blues. A la Nouvelle-Orléans, sur les bords du Mississipi, il y a le vaudou. Et des tas de rites ancestraux qui alimentent les musiciens. Tous les habitants en ont besoin pour résister à pas mal de choses.

La petite fille fait ce que lui a demandé le marabout, un voyage très dangereux au bout duquel elle a un geste dérisoire : jeter dans un gouffre une poignée de riz enveloppée dans une feuille de bananier…

Et le livre se clôt sur un mystère car le lecteur ne sait pas si la mère est sauvée. La quête, le dépassement de soi, se suffisent à eux-mêmes…

J'avais imaginé terminer le récit par une belle image de pélican immaculé, tout blanc qui domine ces paysages de sable, de forêt, une image insolite et troublante… Mais ce n'était pas le bon choix. La scène finale est bien meilleure.

Découvrez sans plus attendre la suite de cet entretien !