Le «taf édito» d’un responsable de collection. Interview avec Tibo Bérard

Les métiers méconnus du livre jeunesse 1

Les métiers méconnus du livre jeunesse 1

Tibo Bérard est éditeur et responsable des collections Pépix et Exprim’ aux éditions Sarbacane. Il a accepté de répondre à nos questions et de dévoiler à Ricochet les différentes facettes de son métier.

Christine Fontana et Camille Schaer: Tibo Bérard, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre fonction?

Tibo Bérard: Ce qu’il faut préciser c’est que je suis éditeur. Il y a une petite distinction avec le titre de directeur de collection: l’éditeur est salarié d’une maison, alors que le directeur de collection a généralement un poste fixe et un pourcentage sur les ventes. C’est une petite distinction juridique mais c’est quand même important parce que ce n’est pas le même statut. Je suis responsable de tout le secteur des romans chez Sarbacane, où je gère deux collections, Pépix (pour les 8-12 ans) et Exprim’ (pour les ados-adultes).

Le travail du directeur de collection ou de l’éditeur, c’est d’abord de constituer son catalogue, c’est-à-dire de définir sa ligne éditoriale, l’esprit de sa collection; il va ainsi refuser beaucoup de textes (parfois bons mais qui n’entrent pas dans sa ligne éditoriale) et en accepter quelques-uns. La deuxième partie du métier, c’est de recruter des auteurs, donc soit d’aller les chercher, soit de les repérer quand ils nous envoient des manuscrits. Bien entendu, l’arrivée des auteurs dans le catalogue influe très vite sur ce qu’était à un certain moment la ligne éditoriale: ce sont eux qui la définissent, en vérité, de livre en livre… La troisième partie du métier c’est de travailler avec eux sur leur manuscrit en plusieurs étapes, de telle sorte que ça devienne vraiment un roman, publiable et publié.

En dernier ressort, il y a aussi tout un travail d’accompagnement des auteurs, qui se fait au quotidien. Parfois on fait deux, trois, quatre livres avec les auteurs, donc on finit par bien les connaître. Donc tout ça fait partie du boulot et en fin de compte c’est une partie qui prend de plus en plus de temps, je m’en aperçois dans mon expérience. Avec cet accompagnement, il y a aussi le fait de pousser les auteurs: même si on a des gens qui sont là pour ça dans la boîte, qui sont préposés à la librairie, à la presse, aux prix littéraires, aux bibliothèques, l’éditeur est quand même aussi là pour appuyer dès qu’il le peut.

Quel est votre parcours professionnel?

Je n’ai pas vraiment suivi un parcours de professionnalisation éditoriale. J’ai un parcours très littéraire, j’ai fait une prépa littéraire, hypokhâgne. C’est bien parce que ça vous forge surtout l’esprit à la rhétorique, à l’argumentation, à la problématique. Après cela j’ai fait des études de philo, et je me suis destiné ensuite à l’écriture de scénarios. Je savais que je voulais travailler autour de l’écrit, mais je ne savais pas précisément ce que je voulais faire. Après ma maîtrise de philo, j’ai fait un master de lettres modernes avec option audiovisuel, qui m’a amené vers le scénario. Et finalement je suis devenu journaliste. J’ai travaillé dans un magazine littéraire pendant deux ans, et quand ce magazine s’est arrêté, j’ai rencontré Frédéric Lavabre, qui est le directeur de Sarbacane. Il se trouve que cette maison d’édition ne contenait qu’un seul secteur, l’album, et Frédéric souhaitait ouvrir le catalogue à d’autres genres, au roman notamment. Puisque le magazine venait de s’arrêter, concrètement j’étais au chômage, mais j’avais quand même pas mal d’idées sur ce qu’on pouvait proposer aux jeunes en général pour secouer un petit peu la littérature.

Etiez-vous déjà intéressé par la littérature de jeunesse à ce moment-là?

Oui et non. Oui dans la mesure où, étant donné que le magazine pour lequel je travaillais, qui s’appelait Topo, était un magazine généraliste, on travaillait vraiment avec tous les secteurs (la BD, le manga, les essais, la littérature générale, la jeunesse). J’avais donc une bonne vue d’ensemble sur le paysage éditorial, et notamment sur le roman ado. C’était en 2003-2004, c’était vraiment les années du Rouergue, avec la collection Doado, de Gallimard avec Scripto (notamment Melvin Burgess), et donc ça m’intéressait. Mais d’un autre côté, je ne connaissais pas très bien le secteur en librairie, par exemple, je ne l’avais pas vraiment identifié à cette époque-là (j’étais jeune, j’avais 22-23 ans). Donc d’un certain point de vue ça m’intéressait, mais de l’autre c’était aussi simplement que j’étais moi-même jeune et que je cherchais des livres qui pourraient me plaire.

Souvent les initiatives éditoriales commencent par des réflexes de lecteur. J’étais un lecteur khâgneux justement, un lecteur de prépa, et donc j’aimais les auteurs classiques français, morts. Les auteurs vivants et modernes que je lisais étaient américains. Comme beaucoup de gens de ma génération, la littérature générale française me semblait quand même assez cérébrale, assez pesante, très routinière, et c’est vrai que pour trouver des romans plus narratifs, plus dynamiques et énergiques aussi, on allait beaucoup chercher chez les auteurs américains. Donc mon point de départ est celui-là: je me demandais si on ne pouvait pas faire émerger, dans un catalogue français, des voix d’auteurs français, enfin francophones, qui parleraient du réel qui les entoure et pas seulement d’une certaine sphère sociale quand même assez haute (parce que les romans français sont souvent situés dans des milieux relativement bourgeois). Et puis du point de vue de l’expression, des romans qui n’hésiteraient pas aussi à employer l’argot, à faire référence à la musique, au cinéma; une littérature un peu plus moderne comme le roman américain le fait assez facilement. Et tout ça, toute cette envie littéraire, a rencontré aussi l’idée du public ado. Donc c’est plutôt dans ce sens-là que ça s’est fait: on n’a pas cherché à faire une collection pour un public ado, c’est plutôt que la vision éditoriale que j’avais collait très bien avec l’idée de la jeunesse.

Est-ce que vous pourriez nous parler d’une journée-type, si elle existe?

Elle existe oui et non, ce qui est encore une bonne chose du métier d’ailleurs, parce que c’est vrai que c’est un métier dans lequel on ne s’ennuie pas. Souvent il y a d’abord un long coup de fil avec les auteurs: c’est quand même assez fréquent qu’on s’appelle, pour plein de raisons, par exemple parce qu’on en est à une première étape du travail éditorial et qu’elle se fait beaucoup de vive voix. Cette première étape consiste à discuter de la structure du livre. On se demande par exemple avec l’auteur ou l’autrice si la fin est réussie, s’il n’y a pas une longueur au milieu, si tel personnage secondaire est assez exploité, des choses assez globales. Cela peut prendre quelques heures.

Je vais ensuite consacrer plusieurs heures à la deuxième étape du travail éditorial sur un autre manuscrit, et cette étape c’est vraiment de travailler dans le texte, dans le document Word, en proposant des ajouts, des coupes ou des reformulations. J’ai tout un code couleur pour signaler les changements que je propose. Et ça c’est du boulot parce qu’on entre vraiment dans le roman. Quand je propose des ajouts, j’essaie de faire en sorte qu’ils ressemblent un peu à ce que fait l’auteur, pour que ça le convainque.

Après cela je vais prendre du temps pour bosser sur la troisième étape du travail éditorial, sur un autre manuscrit. Là c’est sur le manuscrit imprimé, en épreuves, et je vais faire des corrections, mais bien plus anecdotiques, des choses qui sont plus à l’échelle du mot, ou même de la ponctuation. Puis on va soumettre ces modifications à l’auteur. En résumé on a trois grandes étapes avec l’auteur: de vive voix, dans le document Word et sur le papier, au crayon.

Ce que je vous ai décrit là, en gros, c’est vraiment le taf édito, les mains dans le cambouis. Et puis en plus de tout cela, il va y avoir toutes les petites choses: une bibliothèque qui m’appelle pour que je réponde à des questions, ou des étudiants aussi, il y en a quand même pas mal. Je le fais volontiers, d’abord parce que je trouve qu’il faut le faire, et puis parce que cela participe d’une volonté de faire connaître la collection; on se rend compte qu’au bout de treize ans, il y a encore des gens qui nous découvrent. Donc c’est une partie importante du travail. Il faut aussi préparer les argumentaires. Ce sont les fiches qu’on fait pour les livres, parce qu’en amont de la publication, il y a le travail de diffusion: on va rencontrer nos représentants, leur présenter les bouquins, échanger avec Claudine Devey, notre maquettiste, sur la couverture, etc. Et puis pour finir, un petit mail à mon attachée de presse pour lui dire «Attention, le bouquin de janvier, est-ce qu’on a assez de presse? Tiens, j’ai vu un article sur tel bouquin de la concurrence, qui est quand même assez proche du nôtre, c’est un peu dommage que nous on n’y soit pas!» (rires).

A votre avis, quelles sont les qualités requises pour exercer ce métier?

Évidemment, tous les éditeurs disent qu’il faut aimer lire, mais c’est une évidence. Un éditeur qui n’aime pas lire, cela n’a aucun sens, ce n’est même pas possible. Aimer lire c’est un point de départ, mais ce n’est même pas la base. C’est sûr qu’il faut aimer les auteurs, avec leurs contradictions, avec leurs failles, avec leurs attentes, avec leurs impatiences. Ensuite, il faut pouvoir être à leur écoute, pour pouvoir les défendre autant que possible dans un catalogue. Je publie 9 livres Exprim’ et 9 Pépix par an, ce n’est pas beaucoup mais ça fait quand même presque vingt livres par année. Je sais que les vingt livres n’auront pas le même succès, c’est une évidence. Mais cela veut dire, concrètement, que derrière, il y a des gens qui vont être plus ou moins contents ou déçus en fonction du succès que rencontrera leur livre. Et tout cela doit se gérer. Il faut que celui ou celle qui connaît un peu moins de succès voie que son livre n’est pas mort pour autant et que tous les bouquins ne peuvent pas avoir le même succès.

Les petites reines de Clémentine Beauvais est un best-seller. C’est une comédie très grand public, on peut donc comprendre, voire prévoir, qu’elle touche plus de gens que certains titres du catalogue qui aborderont de façon frontale un sujet difficile, par exemple. Cela, il faut le dire à l’auteur de façon assez concrète. Il faut lui dire: «Je ne pense pas qu’on fera 20 000 exemplaires avec ton bouquin, mais on va essayer de faire un beau 3000 ou 4000 exemplaires. Ça veut dire quoi un beau 3000 exemplaires? Ça veut dire que le travail qu’on aura fait sera soigné et que les lecteurs que tu auras seront vraiment des lecteurs.».

Donc les qualités sont celles-là pour moi: être bienveillant envers ses auteurs, attentif, très passionné, très enthousiaste et tenace, parce que c’est vrai que – je m’en aperçois aujourd’hui, après une dizaine d’années –, c’est un métier relativement dur. Certes, c’est très gratifiant de faire sortir des talents. Certains de nos auteurs sont devenus de grands noms, soit dans ma collection, soit même parfois chez la concurrence. Mais ce qui est rude c’est que l’éditeur en prend quand même un peu tout le temps plein la figure. Vous voyez la grogne des auteurs en ce moment, concernant leur statut (plutôt en BD en l’occurrence): ils se plaignent parce qu’ils ne touchent pas assez de revenu sur leurs livres, et c’est légitime… mais c’est souvent l’éditeur qui «encaisse» la responsabilité de cela. En fait, ce n’est pas toujours juste, parce que s’il y en a un qui est bien dans le même bateau que l’auteur, c’est l’éditeur. Les deux prennent des risques: l’éditeur en versant un à-valoir et l’auteur en donnant de son temps, de son énergie et de sa personne. Mais si ça ne marche pas c’est l’éditeur qui paie, ce n’est pas le diffuseur ni même le libraire. Et c’est vrai qu’on s’aperçoit parfois que c’est un peu la difficulté du métier (la seule pour moi): on est la cible idéale et on prend vite tous les reproches possibles. Pour cette raison il faut être assez tenace.

Pouvez-vous nous présenter un peu plus précisément les deux collections dont vous avez la charge? Comment sont-elles nées et comment ont-elles évolué?

La première à être née c’est Exprim’, c’est vraiment la collection d’origine pour moi. On l’a lancée en 2006. Comme je vous le disais, à ce moment j’étais journaliste à Topo et puis le magazine s’est arrêté. J’ai envoyé quelques mails à des éditeurs avec qui je travaillais, parce que je me disais que j’avais quand même pas mal d’idées sur la nécessité de produire des romans un peu plus dynamiques, un peu plus rock’n’roll. J’ai donc écrit à des gens en littérature générale et en jeunesse, et parmi eux, à Fred, mon patron – enfin mon futur patron. Celui-ci m’a répondu assez vite parce qu’il pensait justement ouvrir un département roman. On s’est rencontrés et on a commencé à discuter. Je lui ai fait part du constat que j’avais fait en tant que journaliste. Je lui ai dit que j’avais l’impression qu’on avait un roman ado qui était très coupé en deux: d’un côté des offres anglo-saxonnes très codées, avec des romans de genre, des romans fantastiques ou de SF, et de l’autre un roman français qui était vraiment très souvent cantonné au roman psychologique, voire à ce qu’on appelait le roman miroir à l’époque, très intimiste, assez sobre du point de vue de l’écriture, un petit peu terne à mon avis. Et donc je lui ai fait part de ma conviction selon laquelle il y aurait de la place pour une autre voie, avec un roman un peu plus percutant, qui oserait l’aventure aussi, mais bien inscrit dans le réel quand même. En gros, l’idée était: est-ce qu’on ne pourrait pas trouver des Jack London français?

Il se trouve que les scènes urbaines m’intéressaient beaucoup, donc un certain nombre de nos auteurs sont sortis de là, dont Insa Sané, qui était le pionnier de la collection avec Sarcelles-Dakar. Et puis la collection a évolué, avancé. Ce qui est toujours resté, c’est la volonté de produire des romans très énergiques, très vivants et qui soient dévolus à l’émotion en premier lieu: ces romans-là sont faits pour remuer le lecteur. Après, du point de vue du genre, on est très libre, c’est-à-dire qu’on publie aussi bien du roman urbain ou social comme ce que fait Insa, que de la comédie d’émotion avec les romans d’Émilie Chazerand, de Clémentine Beauvais ou encore d’Axl Cendres. On explore même un peu le roman fantastique et le polar maintenant, quand j’arrive à trouver ce que je cherche, c’est-à-dire une énergie particulière. Du point de vue des genres on est complètement ouvert; ce qu’il nous faut c’est une certaine dynamique. Voilà pour Exprim’ qui aujourd’hui est une collection très bien installée. Elle a mis du temps à s’installer parce qu’elle était assez novatrice et qu’on voulait vraiment casser la limite d’âge et les frontières entre littérature générale et littérature jeunesse. Notre idée est qu’un adulte puisse lire un Exprim’ avec autant de plaisir qu’un ado, que ce ne soit pas du tout formaté pour un âge. Cette idée a mis du temps à s’implanter dans le secteur jeunesse. Parce que, forcément, quand on veut brouiller un peu les frontières, c’est plus difficile que quand on dit que ce sont des romans pour tel ou tel âge.

En 2014, nous avons lancé Pépix, la petite sœur. Avec cette collection, il ne s’agissait pas de trouver des Jack London français mais plutôt des Roald Dahl français. C’est une collection vraiment fondée sur l’humour et l’aventure; elle touche un public précis. A la différence d’Exprim’, qui démarre à partir de 13 ans mais qui ne s’arrête pas, Pépix c’est ce qu’on appelle du «roman 8-12 ans». Son lectorat est donc (relativement) circonscrit, du CE1 (voire CP pour les très bons lecteurs) aux 6e-5e pour les lecteurs qui aiment bien être encore accompagnés avec des images. Il y a une sorte de «ton Pépix» qu’on reconnaît bien. Cette collection, nous l’avons lancée parce qu’Exprim’ commençait à bien marcher, et que ça nous a donné de la latitude pour créer un nouveau pôle éditorial. En 2012-2013, on a respiré un peu en voyant qu’il y avait des livres qui démarraient vraiment bien, ce qui me donnait un peu d’espace pour réfléchir à d’autres choses. Certains auteurs me disaient qu’ils avaient envie d’écrire pour les plus jeunes, notamment Marion Brunet ou Benoît Minville, qui sont de gros fans de Robert Louis Stevenson et d’Alexandre Dumas, et qui m’ont ainsi entraîné dans l’aventure. Ensemble, nous discutions souvent de toute cette culture de ma génération qui est celle du cinéma des années 80: les films de Steven Spielberg, Indiana Jones, Star Wars, Les Goonies, etc. J’ai un peu réfléchi à tout ça et finalement j’ai fait, comme pour Exprim’, le constat qu’il y avait une offre anglo-saxonne très riche (notamment avec David Walliams) qui manquait parfois un petit peu de finesse dans l’écriture, mais qui était excellente dans la narration. À l’inverse, on avait une offre française de romans avec des écritures fines, poétiques et sensibles, mais qui manquaient cruellement d’aventure. Avec une surabondance de romans à thématique, du style «J’ai peur de la sixième» ou «Papy va mourir».

À ce stade, j’avais déjà derrière moi sept ans de métier, j’avais un catalogue d’auteurs qui pouvaient me suivre et j’avais rencontré d’autres auteurs qui étaient partants. Et puis surtout, quand on est arrivé avec cette collection, les libraires nous attendaient. La différence avec Exprim’, qu’on a mis environ six ans à installer, c’est que Pépix s’est imposée dès ses deux premiers titres, Sacrée souris de Raphaële Moussafir et L’ogre au pull vert moutarde de Marion Brunet: cela a été un énorme succès tout de suite. Notre moyenne de vente est très élevée et, si vous regardez de près les best-sellers de la collection – les romans de Séverine Vidal, d’Anne Schmauch, d’Émilie Chazerand, et bien sûr la série Le journal de Gurty de Bertrand Santini, qui atteint des scores prodigieux –, on voit que nous sommes souvent parmi les meilleures ventes, en création française, sur ce secteur.

En décrivant une journée-type, vous nous avez déjà parlé de plusieurs étapes de publication. Y a-t-il une étape dont on n’a pas parlé?

Non, je crois que j’ai à peu près tout dit. Enfin si, il y en a une: avant tout j’appelle l’auteur pour lui dire qu’on va le faire, son livre. À ce moment-là, je lui explique un peu tout: qu’on va travailler sur son bouquin et qu’après il rencontrera Anaïs Malherbe, qui s’occupe de la librairie, et Manon Huber, qui s’occupe de la presse. J’essaie aussi de lui expliquer comment ça marche, un bouquin, c’est-à-dire les retours, les réassorts, etc. Je lui explique ce qu’est un à-valoir, ce que cela signifie de «couvrir son avance», etc. C’est très important d’expliquer tout cela aux auteurs et c’est quelque chose que les éditeurs ne font pas assez, à mon avis. La plupart des auteurs se sentent perdus face à leurs chiffres de vente, parce qu’on ne les informe pas de la façon dont marche un livre.

Donc en premier lieu, on prévient l’auteur et puis suivent les trois étapes dont je vous ai parlé: la conversation sur la structure, le boulot dans le document Word (coupe et reformulation de paragraphes) et puis l’étape qui se fait au crayon (à l’échelle du mot et de la ponctuation).

Êtes-vous le premier à lire les manuscrits? Combien de manuscrits recevez-vous par mois?

Je ne suis plus le premier à lire les manuscrits. En effet, mon assistante, Julia Thévenot, gère tout le flot Exprim’, en plus de bosser avec moi sur l’édito, et j’ai une lectrice, Marie-Caroline Guiberteau, qui s’occupe de celui de Pépix. Sur tous les manuscrits qu’on lit, il y en a beaucoup dont on ne lit que trois pages, soit parce qu’il s’agit de romans qui ne nous semblent pas à proprement parler «publiables», soit parce que le roman peut tenter sa chance ailleurs mais pas chez nous. Il y a d’ailleurs des bouquins qu’on renvoie vers l’École des loisirs comme vers les éditions de Minuit, c’est arrivé plusieurs fois.

Quand on lit un manuscrit, on peut voir très rapidement s’il est hors course ou pas. Les cas plus délicats, ce sont ceux des manuscrits «intéressants», mais dont on sent qu’ils ne passeront pas la barre en définitive, c’est-à-dire que le retravail éditorial ne suffira pas. Même si on bosse à fond, ça fera un manuscrit dont on ne sera pas entièrement satisfait au final. Il faut savoir prendre son téléphone et dire à l’auteur: «Il y a vraiment un talent, il y a une griffe, mais ce ne sera pas ce roman-là».

Je ne lis donc que les manuscrits qui ont été sélectionnés par mes assistantes. Certains manuscrits qu’elles me donnent à lire leur semblent être assez bons pour être publiés, dans d’autres elles perçoivent un talent et souhaitent que je jette un œil. Dans ce deuxième cas, parfois ce n’est pas ce manuscrit-là qui passe, mais le suivant. On reçoit de plus en plus de manuscrits. Environ une soixantaine par mois, pour les deux collections. Au mois de septembre, période d’affluence d’envois, on passe à 80, rien que pour Exprim’.

En plus des différents critères dont vous nous avez parlé en présentant les deux collections, à quoi d’autre êtes-vous sensible en lisant les manuscrits?

Mon système de relecture est fondé sur le critère le plus objectif de lecture, à mon avis: la cohérence. C’est très subjectif de dire si un roman est bon ou ne l’est pas. En revanche, on peut dire tout ce qu’on veut des romans d’Axl Cendres mais on ne peut pas leur enlever leur cohérence. Il y a une certaine langue qui résonne avec une certaine vision du monde laquelle résonne avec un certain propos porté par le livre; et ce propos résonne avec le portrait des personnages qui sont incarnés dans le roman.

Tout ça crée une petite sphère, un petit monde qui doit être parfaitement cohérent. Mon travail, en tant qu’éditeur, c’est de faire en sorte que cette cohérence soit la plus parfaite possible. C’est-à-dire que chaque phrase et chaque mot du livre soit «du pur Axl Cendres». C’est paradoxal parce que c’est moi qui vais parfois lui proposer des ajouts, mais c’est uniquement pour faire en sorte qu’elle rebondisse et qu’elle soit le plus elle-même possible.

Quand un auteur écrit un roman, il y a des moments où il se perd un peu lui-même. C’est normal parce qu’écrire, c’est terriblement engageant, difficile. Il faut se mettre à la place de l’auteur travaillant seul dans sa chambre: il est angoissé, chahuté, malmené par sa propre histoire, et par l’enjeu de réussir à aller au bout de son livre, il écrit parfois à une heure du matin, il est fatigué, il a écrit un super chapitre et a envie de continuer parce que sinon il sait qu’il va finir par abandonner... Vous voyez, il y a des moments, comme ceux-ci, où on est un peu moins soi-même. L’éditeur arrive dans un deuxième temps plus apaisé, comme un allié, qui aime le livre autant que l’auteur, et qui peut peut-être l’aider à affiner certaines choses, en venant là en renfort.

Par ailleurs, je suis très sensible à l’incarnation des personnages. Il faut que les scènes dialoguées soit dynamiques, très vivantes, que les dialogues soient à la fois percutants, sonores et justes, sentis; qu’ils ne soient ni informatifs ou littéraux, ni encore raides ou rigides. En effet, la plupart du temps, quand nous refusons un bon manuscrit, c’est soit parce que les personnages manquent d’incarnation, soit parce que le roman manque d’une énergie scénique. On emploie souvent le mot «scénique», mes assistantes et moi, quand on trouve qu’un auteur écrit un roman un peu trop cérébral ou éthéré, par exemple. Nous on a besoin de chair, c’est ça qui revient tout le temps.

Et pour finir, la construction de l’histoire est capitale. Si ça n’avance pas beaucoup, si ça fait trente pages que le personnage patauge dans la même considération métaphysique, alors la ligne narrative n’est pas assez tendue. En France, on oublie souvent qu’un roman c’est une histoire qu’on a construite. Un romancier doit être aussi un scénariste. L’aspect visuel de la narration, dans la collection Exprim’, est un point très important à nos yeux. C’est pour ça qu’on a beaucoup de bouquins qui sont en cours d’adaptation cinématographique.

Est-ce que vous pouvez nous parler des difficultés qu’il vous arrive de rencontrer dans certaines étapes de publication?

C’est compliqué quand on tombe sur un auteur qui a une très bonne première version mais qui ne sait pas, n’aime pas ou ne veut pas retravailler. En fait cette étape-là devrait être une sorte de fête, c’est un moment où on s’éclate parce qu’on discute du livre, on le dissèque, on fait sortir une scène, etc. Certaines des plus belles scènes de romans de la collection sont sorties de cet échange-là. Avec Insa Sané ou Axl Cendres, justement, ce sont des choses qu’on a faites très souvent. Tout à coup Axl revient avec un chapitre magnifique qui n’était pas présent à l’origine. Normalement c’est ça, le principe du travail éditorial. On n’est pas là pour brider les auteurs ou faire des compromis un peu bébêtes. Mais c’est vrai qu’il m’est arrivé, une fois ou deux, de tomber sur des gens qui ne voient pas les choses comme ça. Si on retravaille, ce n’est pas pour les embêter mais pour donner plus de cohérence au livre.

Y a-t-il un livre publié dans l’une des deux collections que vous affectionnez particulièrement? Peut-on parler d’auteurs ou autrices «phares»?

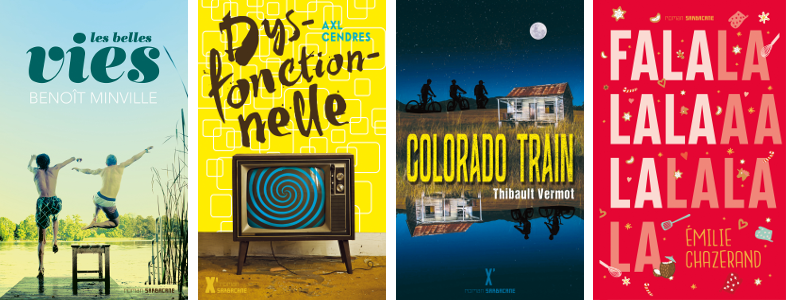

Evidemment, j’aime tous les livres que j’ai publiés, c’est une certitude. Néanmoins il y a des livres qui sont devenus des tournants dans une carrière. Je vous ai déjà parlé des Petites reines. Ce bouquin a été un tournant aussi bien pour Clémentine Beauvais que pour nous. Non seulement il a formidablement bien marché mais il a aussi participé à faire mieux connaître la collection et nous a aidés à montrer qu’on faisait aussi de la comédie, à une époque où les gens trouvaient que nos bouquins étaient très noirs, très punks. Ça a été un livre très important, comme d’autres l’ont été au fil de l’histoire de la collection: Sarcelles-Dakar d’Insa Sané, Gadji! de Lucie Land, La ballade de Sean Hopper de Martine Pouchain, La mort, j’adore! d’Alexis Brocas, Frangine de Marion Brunet, Les belles vies de Benoît Minville, Dysfonctionnelle d’Axl Cendres, Quelqu’un qu’on aime de Séverine Vidal, La proie de Philippe Arnaud, et, plus récemment, Diabolo fraise de Sabrina Bensalah, Colorado train de Thibault Vermot ou encore Falalalala d’Émilie Chazerand.

Il y a généralement deux, trois, voire quatre livres qui représentent un peu plus l’année, parce que ce sont ceux qui fonctionnent le mieux, mais aussi et surtout parce qu’ils disent quelque chose de nouveau sur la collection. Ils m’aident à mieux redéfinir ma ligne éditoriale. Et ces livres-là, d’année en année, vont s’implanter de plus en plus dans le secteur. Pour les auteurs c’est pareil: notre but est de faire en sorte que, de livre en livre, et parfois avec «le» livre qu’il fallait, ils réussissent à construire une véritable carrière, à s’implanter durablement. Ce sont les auteurs, encore et toujours, qui «font» la collection.

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur les nouvelles publications?

Bordeterre, de Julia Thévenot, mon assistante dont je vous parlais tout à l’heure, vient de paraître. J’ai découvert Julia tout d’abord en tant que blogueuse. De fil en aiguille, comme elle m’a dit qu’elle faisait des lectures, elle est devenue notre lectrice d’abord, puis on l’a embauchée car elle est super. A un moment, elle m’a dit qu’elle écrivait depuis longtemps et qu’elle souhaitait me montrer un manuscrit pour que je lui donne mon avis. Il n’était pas vraiment question de le publier chez nous au départ, notamment parce qu’elle avait une accroche dans une grosse maison d’édition.

Pourtant, quand je l’ai lu, ça m’a semblé tellement bien coller à la collection, et en même temps tellement bien la renouveler, que je lui ai dit que ce serait quand même super dommage de la laisser partir chez Gallimard ou Albin Michel (rires). J’ai donc réussi à la convaincre de le faire avec nous. Ce que j’aime dans ce bouquin c’est qu’il nous fait franchir une nouvelle marche dans la collection: c’est de la fantasy; or bien que je sois ouvert à tous les genres, c’est un genre sur lequel je me suis assez peu aventuré parce que souvent, même quand j’aime bien, il s’agit de factures assez classiques dans l’expression, d’un langage assez élégant et d’un rythme plutôt lent. Or là, pas du tout, c’est vraiment un roman Exprim’: il est très turbulent, les personnages sont vraiment super bien croqués, hauts en couleur et très charnus, il y a une énergie très rock’n’roll qui anime le bouquin! On n’a pas l’habitude de voir cela dans ce genre d’univers. C’est une histoire de héros qui bascule dans un autre monde. Ça va être un bouquin très important pour nous je pense.