SE PROMENER DANS LES RUES, C’EST UNE TÂCHE SÉRIEUSE

Dans l’univers de l’enfant, les rues ne sont pas des lieux comme les autres ; symboles du dehors, d’un extérieur parfois menaçant, riche de dangers et d’inconnu, symboles aussi des premières tentatives d’émancipation, d’une autonomie en voie d’être conquise, elles déroulent leur cortège de sensations, d’impressions et d’émotions.

Une rue peut être accueillante ou hostile, elle peut réunir ou séparer, elle peut inciter à la rêverie ou à la prudence la plus extrême, on peut la fréquenter passionnément ou la redouter. Nous commencerons ce petit itinéraire au gré des rues par deux documentaires ; l’un est centré sur la mise en garde et l’autre, qui n’a peut-être de documentaire que l’apparence, est tourné vers l’imaginaire.

Le lieu de tous les dangers et de tous les rêves

Le 66e et dernier titre de la collection «Mine de rien» chez Gallimard jeunesse est consacré à la rue. Cette collection, on le rappelle, présente aux enfants tout un éventail de situations familiales, sociales, émotionnelles auxquelles ils sont susceptibles d’être confrontés, posant ainsi des mots (ceux de Catherine Dolto) et des images (celles de Frédérick Mansot) sur un quotidien qui peut être vécu avec plus ou moins de difficultés.

Dans La rue, mode d’emploi, Catherine Dolto se livre à un inventaire des innombrables périls qu’encourt l’enfant qui aurait encore le courage, voire l’inconscience, après cette lecture, de s’aventurer hors de chez lui ! Tout est passé en revue : la circulation bien sûr, l’interdiction de jouer, comment et où marcher sur le trottoir pour ne pas se faire blesser par une porte qui s’ouvrirait, les mauvaises rencontres éventuelles, les chats et chiens qu’il ne faut pas caresser, le danger accru de nuit, etc.

Bien entendu, en tant que parent, on comprend la nécessité de ces explications, mais une petite contrepartie moins terre à terre, éventuellement même plus onirique, n’aurait pas affaibli l’effet préventif de ces pages, peut-être même l’aurait-elle renforcé car un discours uniquement alarmiste et injonctif ne favorise certes pas l’adhésion du jeune lecteur.

Dans un tout autre registre, les éditions Passage Piétons et le poète Jacques Jouet, ainsi que de multiples photographes, nous donnent un Rendez-vous dans ma rue auquel il est difficile de résister : «Si tu passes dans ma rue / (mais ma rue n’est pas à moi) / (...) tu pourras dévaliser le coffre / à savoir / le coffre aux costumes (...)». Ici tout est invitation faite à l’enfant : invitation à se saisir au vol de ce qu’il voit, de ce qu’il croise, à faire sien un jongleur de rue aussi bien qu’un cortège costumé, à admirer une rangée de sandales autant que des statues amoureuses, à comprendre que tout s’offre à lui et que poser un regard poétique sur les banalités du quotidien, c’est les élever et s’élever avec elles. Cet «imagier pour enfant moderne» fonctionne sur le mode de marabout-bout-de ficelle, mais ici ce sont surtout les idées qui se télescopent et engendrent la représentation suivante, la page suivante, par association parfois verbale ou, plus souvent encore, visuelle.

Les visages des rues

La rue peut donc revêtir différents habits, offrir différents visages. Dans Une autre histoire (Kaléidoscope 2009), Anthony Browne proposait une version étonnante de Boucle d’Or et les trois ours. Les pages de droite, colorées de teintes douces, montraient une famille d’ours partis faire un tour pendant que leur porridge matinal refroidissait ; tandis qu’à gauche, l’illustrateur proposait, sans texte aucun et dans un parallèle subtil, le parcours d’une fillette égarée dans ce que l’on pense être une banlieue en Angleterre, images on ne peut plus réalistes, en noir et blanc – à l’exception de quelques cheveux roux échappés du capuchon de la gamine.

Tout, dans les illustrations, est symétrie : les angles des dalles du sol répondent à ceux des briques des murs, la verticalité des gouttières et des réverbères fait écho à celle des façades et des barrières, et quand un peu de fantaisie zèbre l’image, ce sont les éclats d’une fenêtre brisée. Un monde urbain gris et monotone, au coeur duquel brille soudain une lumière, celle de la maison des ours, et la fillette répondra à cette invitation à entrer dans ce nouvel espace… avant d’en être chassée, comme il se doit.

Elle retrouvera alors des rues assombries encore par la pluie, façades taggées et murs surmontés de barbelés, mais à nouveau un éclat attire son regard, et cette fois ce sont les cheveux roux de sa mère.

Pas de manichéisme dans cette réécriture de Browne, mais beaucoup de nuances : on le sait, la «vraie» histoire de Boucle d’or s’achève avec la fuite de la petite héroïne qui est, de façon intéressante, à nouveau livrée à elle-même au coeur de la forêt. Ici, une fois la fillette partie, on voit à la fenêtre un jeune ours pensif qui déclare «J’aimerais bien connaître son histoire». L’histoire d’une gamine d’aujourd’hui, qui vit avec sa mère dans une banlieue grise et qui s’en sort très bien, les retrouvailles finales lumineuses symbolisant leur affection et la force qu’elles y puisent. Et elles ont «une histoire». Contrairement au petit ours et à sa vie feutrée ?

A ces rues vides et froides, j’opposerai volontiers l’univers foisonnant, fou, exubérant, d’un David Merveille rendant hommage à Jacques Tati dans Le jacquot de Monsieur Hulot (Rouergue 2005). Monsieur Hulot se balade en ville, à mobylette ; il tombe sous le charme d’un perroquet dans une vitrine, et il ramène l’oiseau chez lui, sur son porte-bagage. Toute l’histoire – sans texte – est là. Mais il y a le reste : et ce reste, ce sont les petits détails qui peuplent chaque page. Les rues de la ville sont le théâtre de tant d’événements, tous plus délicieux ou loufoques les uns que les autres. Et lorsque l’image montre Monsieur Hulot s’éloignant innocemment du chaos que son passage a suscité, le plaisir de la lecture est immense !

Les enfants passeront des heures à découvrir les scènes comiques, les clins d’oeil, les allusions (pour certaines d’entre elles, les adultes les aideront…), les loufoqueries. Cela va du nom des boutiques à la grosse dame qui se cogne à un réverbère, d’une fontaine capricieuse à une statue involontairement coopérative, sans compter un certain nombre de catastrophes en série… La rue, ici, c’est la vie même, dans ce qu’elle a de plus accidentel et poétique à la fois.

En sortant de l’école...

En 2002, Natali Fortier illustrait un beau texte de Claude Carré pour la collection «Les albums tendresse» chez Actes Sud junior : comme son titre l’indique, Tu rentres à la maison raconte le chemin qu’effectue une fillette au sortir de l’école. Le texte très doux s’adresse à l’enfant, lui raconte, en quelque sorte, ce qu’elle est en train de vivre : «La route est longue qui te ramène à ta maison. Le cartable pèse sur tes épaules...» Ce «tu», très rare en littérature pour la jeunesse, et que l’on pourrait imaginer là afin de désigner avec plus de précision cette enfant en particulier, est comme contrebalancé par une autre assertion, pour le coup étonnante : «Tu t’appelles Valérie ou Natacha. Ou Prune, Capucine ou Yasmina. Tu t’appelles petite fille.»

Par ces flottements narratifs, l’auteure parvient à rendre sa jeune héroïne à la fois très unique et très universelle : ce qui arrive à cette fillette, quel que soit son nom, est une aventure merveilleuse et cette enfant est digne de notre plus grand intérêt. Et pourtant, quoi de plus banal que ce chemin quotidien : quatre, cinq rues à traverser, quelques dunes imaginaires à escalader, un vélo fou à éviter, et le fils du boulanger, à qui sourire. Mais le lecteur sent que tout ceci n’est pas insignifiant, que la narratrice serre de près la fillette, qu’elle l’entoure de ses mots-balises, de ses mots-bouées ; en réalité l’enfant est seule à la maison pour quelques jours, sa maman a dû subir une opération et il n’y avait personne d’autre pour veiller sur elle. Alors l’auteure s’en charge, en quelque sorte.

On l’aura compris, le texte est superbe, plein de caresses et d’attention ; mais les images de Natali Fortier ne sont pas en reste (Natali qui racontera plus tard un autre retour à la maison, si dramatique celui-là, qu’Ulrike Blatter avait évoqué dans la revue de l’ISJM Parole 1 / 2009).

Ici pas de tragédie, mais des couleurs chaleureuses, des silhouettes cernées de fins traits noirs qui font que malgré la douceur des teintes on ne tombe jamais dans la mièvrerie. Rares sont les pages qui n’accueillent pas un chat ou un oiseau, une plante ou un gâteau, autrement dit rares sont celles qui n’offrent pas un réconfort visuel à l’expression de la solitude de la petite.

Les deux auteures ont su transformer un événement exceptionnel et douloureux en un récit que l’enfant lecteur recevra comme une aventure courageuse et finalement heureuse.

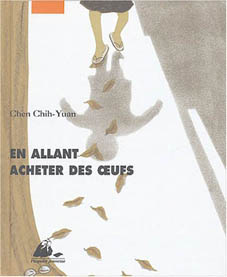

Un autre trajet riche d’émotions et de sensations de toutes sortes, c’est celui que fait la petite Shau-yu En allant acheter des oeufs. Cette histoire de la Chinoise Chen Chih-Yuan, parue chez Picquier jeunesse, propose une douce errance en brun, ocre et blanc, errance à travers la ville, de rue en rue, jusqu’à l’épicerie où la fillette, fière de sa mission, doit acheter des oeufs pour le riz cantonais du soir.

Cette mini-épopée commence par deux pages de garde, silencieuses, où apparaît simplement la façade de l’appartement familial, à l’intérieur duquel on distingue les silhouettes d’un chat, d’un chien, de plantes, d’habits suspendus. Cette même image rassurante conclura d’ailleurs l’ouvrage, comme une parenthèse qui se referme. Mais pour l’heure elle s’ouvre, et la première double page montre une pièce de la maison et expose le projet du livre : la fillette souhaite «sortir jouer», sa maman accepte à condition qu’elle fasse un petit achat pour le repas.

Cette page à peine tournée, l’amusement commence, la fillette est dans la rue et déjà elle joue les équilibristes sur l’ombre portée du toit de l’immeuble sur la chaussée, imitée en cela par la vraie ombre du chat quelques étages plus haut, et même par la typographie ! A la page suivante, c’est le chien qu’on retrouve, endormi sur le trottoir ; l’émancipation de la fillette se fait progressivement, la rue est jalonnée de présences familières à l’enfant, qui l’accompagnent dans son aventure. Le jeu continue, avec la découverte d’une bille bleue à travers laquelle Shau-yu redécouvre sa ville comme un paysage aquatique – et la narration, sans crier gare, quitte ici la troisième personne pour passer à la première : «je suis comme un petit poisson dans l’océan.»

Autre trouvaille, autre jeu : une paire de lunettes qui, cette fois, lui font voir les rues toutes floues et en plus, remarque la fillette, «on dirait maman». Ceci permettra encore un dernier jeu, de rôles à présent, avec l’épicier à qui elle déclare vouloir faire du riz cantonais «à mon mari et à ma fille.»

On le voit, dans ce bel album la rue est un terrain de jeu, voire une scène de théâtre, elle est le décor idéal où l’imagination enfantine peut se déployer, faire feu de tout bois, autrement dit transformer toute petite trouvaille, aussi insignifiante soit-elle, en vecteur d’amusement et d’aventure. L’enfant s’amuse à agir sur le monde, à le transformer, à le modeler à sa façon. Ce monde n’est pas donné comme hostile, c’est d’ailleurs une rue sans danger apparent, et l’enfant y est montrée seule, dans des pages sobres qui font la part belle à la jeune héroïne, à ses expressions et ses postures gracieuses autant qu’espiègles.

Les rues et le temps qui passe

Je le disais en préambule, il y a aussi des rues qui séparent, et je terminerai cette déambulation dans les rues de papier avec La rue qui ne se traverse pas, paru l’année dernière aux éditions Notari. L’album est tout en verticalité, il est tout vertige aussi, avec une première page aérienne, car Régis Lejonc offre au lecteur le point de vue de l’oiseau, qui survole, qui ne connaît pas les obstacles que connaissent les humains. Puis une autre perspective s’offre au regard : on ne voit pas la rue qui donne son titre à l’ouvrage, mais on y est, à une certaine hauteur là aussi, puisque seul le haut des immeubles apparaît, de part et d’autre des doubles pages.

On ne sait pour quelles raisons au juste cette rue ne se traverse pas, seuls les oiseaux se jouent de cet espace interdit, ou impossible. Et dans leurs appartements qui se font face, il y a un garçon et une fille.

Les amoureux qu’imaginent Henri Meunier et Régis Lejonc n’ont pas d’âge. Ils semblent des enfants, au début de l’album, puis sans que cela soit dit le temps doit faire son oeuvre puisque dans les dernières pages, c’est un couple adulte qui danse – mais cela peut tout aussi bien être un rêve. Entre-temps, les oiseaux auront joué les messagers, les entremetteurs : nourris par la jeune fille, ils apportent au garçon quelques graines que celui-ci met à germer, tout en leur racontant ses rêves, qu’ils offrent en retour à la demoiselle ; jusqu’à ce jour où, «parole d’oiseau», les deux fenêtres sont vides et l’album s’achève sur cette question : «A-t-on besoin de connaître les choses clandestines qui habitent le ciel et les coeurs amoureux ?»

Un livre plein de mystères et d’onirisme, magnifiquement servi par le texte hautement poétique d’Henri Meunier, et les images somptueuses de Lejonc : ses bleus et ses bruns disent tour à tour la solitude des villes, les murs et fossés qu’elles engendrent – mais que le ciel, l’air et les désirs des humains peuvent dépasser.

Dans un livre d’entretiens qu’il a menés avec Henri Thomas (Les Heures lentes, Arléa), Alain Veinstein déclarait, en réponse à des souvenirs de déambulations nocturnes que l’écrivain venait d’évoquer : «Et se promener dans les rues, pour un écrivain, c’est une tâche sérieuse.»

Au terme de ces quelques pérégrinations et réflexions, il semblerait que l’on puisse affirmer que pour un enfant aussi, c’est là une tâche sérieuse – sans doute au moins aussi sérieuse que le jeu.

Cet article a paru dans la revue Parole de l'INSTITUT SUISSE JEUNESSE ET MÉDIAS

Illustration d'ouverture d'Anthony Browne pour Une autre histoire