Hervé Tullet : le livre, objet idéal

Choisis un livre, saisis-le, vraiment. Regarde-le, tourne les pages, passe ton doigt dans le trou (qu’est-ce qui se passe ?), caresse le livre puis secoue-le (un peu, beaucoup !), appuie ici, plus fort, colorie ce truc-là, souffle sur les pages comme sur des bougies. Referme et recommence... dans l’autre sens ? Sans que cela ne soit contradictoire, l’oeuvre toute conceptuelle d’Hervé Tullet porte une dimension évidemment tactile, corporelle, sensible. Au fil des pages (ré)animées, dans des décors de spectacles jamais figés, se devinent les ciseaux qui découpent les pages, les coups de crayons qui jettent le trait, le papier qui se plie à volonté. Se devine aussi une invitation, une proposition, lancée au jeune lecteur : retrousser à son tour ses manches, mettre les pieds dans le plat avec l’auteur, prendre le livre à bras-le-corps pour en faire autre chose. Alors des ponts se dressent entre le livre et l’objet, entre l’artiste et le lecteur, entre l’atelier et la salle d’école où Hervé Tullet mène avec les élèves des ateliers plastiques, entre l’art et l’enfant. Entretien autour de ces possibles rencontres.

Cécile Desbois : Pour commencer simplement, pourriez-vous nous décrire le kit de travail de l’illustrateur que vous êtes : de quoi avez-vous besoin pour créer un livre ?

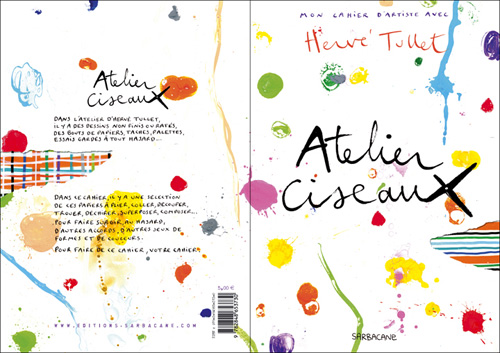

Hervé Tullet : Mes matériaux de base sont très simples. Des petits carnets remplis de notes et dessins, de l’acrylique, de l’encre noire, un bout de papier, un gribouillage, un dessin non fini, des taches, des gomettes... Dans ce vocabulaire de base, j’ai aussi des couleurs – le bleu, le jaune et le rouge – avec qui j’entretiens une relation que je n’ai encore pas clairement formulée. Si j’y réfléchis, je sais que je ne cherche jamais à faire un rouge particulier, que je travaille un peu plus le bleu, que je reconnais encore plus de nuances au jaune. Mais de façon générale, je ne passe pas de temps à fabriquer une couleur ou une

gamme avant de partir. Les couleurs arrivent d’elles-mêmes, dans l’instantanéité du moment où je dessine.

Et cette palette de couleurs primaires joue avec son double : un répertoire de formes simples, des traits, des ronds, des points. Comment définissez-vous justement votre rapport au tracé ?

Si je ne nourris pas de fascination pour le dessin, je me sens à l’aise dans cette pratique… surtout quand je ne sais pas ce que je cherche ! Pour moi, le dessin est au service de l’idée à laquelle j’accorde beaucoup plus de valeur qu’à la forme. Du moment qu’un dessin est porté par un concept, un sens, une énergie, il ne peut être que réussi. C’est sûrement ce qui explique ma fascination pour l’art brut ou les dessins d’enfants. C’est aussi l’idée de L’Atelier dessin (Bayard jeunesse), qui donne aux enfants tout le matériel nécessaire : le papier et les dessins. Souvent, des traits, des taches, des gestes, servent de support à de belles et nouvelles aventures comme dans L’agenda du (presque) poète (de La Martinière, textes de Bernard Friot). D’autres fois, par exemple avec Turlutu (Turlututu, coucou c’est moi !, Bayard jeunesse ; Turlututu, histoires magiques, Seuil jeunesse), les contraintes de format et de pagination font du dessin un exercice obligé mais là encore, dans ce rapport à la page, j’ai envie de transmettre une énergie.

Et cette force, cette énergie, la cherchez-vous ou s’impose-telle à vous ?

En guise de réponse, je peux vous raconter l’histoire d’Un livre (Bayard jeunesse), que j’ai dessiné en deux jours. De ce moment, je garde le souvenir d’une efficacité, d’une économie de moyens pour une grande émotion, d’un investissement de la page par une irrésistible force. Celle qui venait de ces trois points posés sur la page, qui leur donnait un sens. Dans le rapport fort que j’ai avec l’image, j’ai réalisé en faisant ce livre puis en proposant des ateliers autour de lui, comment trois points, qui ne sont au départ pas grand-chose, peuvent prendre une force particulière, comment peuvent émaner d’eux une vibration, une résonance, un sens.

Que ressentez-vous quand un concept naît et permet d’imaginer un livre ?

Quand vous touchez du doigt une idée, cela peut être un vrai moment de grâce. Parce que votre rapport à la liberté est alors au maximum. C’est ce qui s’est passé avec Le grand livre du hasard (Panama) ou Les cinq sens (Seuil jeunesse). Soumis à aucune contrainte, même de format, il me suffisait, surtout pour Les cinq sens, de me laisser porter par la musique du moment. Alors j’ai pu penser et utiliser le papier gaufré, l’impression en braille, les reliefs sur les pages... et laisser arriver ce qui était en train de se passer.

Mais de l’idée à la réalisation, le pas est-il parfois grand et exigeant en termes d’effort et de temps ?

Oui. Les livres de la série Jeux (Panama, réédités par Phaidon jeunesse en 2011 en commençant par Jeu d’ombres, Jeu de hasard et Jeu de doigts) sont des objets très compliqués à concevoir. Ils sont parsemés de trous, de chemins. Je dois anticiper, penser aux allers-retours, prévoir les éléments des pages suivantes. Et bien sûr, malgré tout ce travail, la surprise peut être grande une fois le livre imprimé et relié. J’avais par exemple conçu Jeu de reflets en noir et blanc et il est arrivé en brillant ! Au même

moment, j’ai découvert que les trous, qui faisaient partie du concept initial et organisaient l’espace intérieur du livre, cadraient aussi l’extérieur. Les couleurs et formes de cet environnement interviennent alors dans le livre, comme un horschamp qui surgit tout à coup, et prennent éventuellement un rôle dans la lecture.

Cela signifie que vous acceptez, voire privilégiez, la part de hasard dans la création de vos livres ?

Ou plus exactement la part de spontanéité, la possible instantanéité. Je fuis le confort, et le style qui est une espèce de confort. C’est rassurant d’avoir ses couleurs, son trait, son matériel mais je n’ai pas cette envie-là. Le seul modèle dans lequel je pourrais me reconnaître serait celui des jazzmen, comme Miles Davis ou Martial Solal, qui osent l’improvisation. Leur musique entre énergie et créativité, pleine de confiance et de partage, est une part importante de mon travail. Car les moments d’improvisation sont des instants où l’on a l’impression de tomber sans jamais chuter. Cela signifie simplement qu’on a intégré, d’une façon ou d’une autre, qu’il n’y avait pas de danger à se laisser emporter.

Est-ce dans cette idée de liberté que la plupart de vos livres se gardent d’imposer trop fortement une histoire, une narration ?

Le langage, sa place dans et autour du livre, est pour moi une véritable découverte. C’est sans doute la raison pour laquelle je me rends souvent dans les écoles : pour découvrir comment la parole peut surgir et accompagner mes livres. Dans Jeu d’ombres, les mots ne sont pas là du tout, il faut les créer. Dans Jeux du cirque, un texte présente l’univers des asticodoigts mais invite à inventer une toute autre histoire. Parce que les images se suffisent pour déclencher des événements, parce que l’histoire fait arriver les mots. Et, dans ce moment, le pouvoir se situe des deux côtés : chez le supposé lecteur et chez celui qui ne sait pas lire. Tous deux sont à égalité dans l’histoire qu’ils ne connaissent pas et vont inventer ensemble. Avec les plus petits, j’aime installer le dialogue dans l’improvisation qui va me permettre de suivre leur fil. Bien sûr, je possède un pouvoir, celui d’en savoir plus qu’eux. Mais les choses se construisent entre nous, c’est nous qui formulons avec nos mots une histoire. J’aime penser que ce que je propose aux enfants sont des choses sur lesquelles ils vont pouvoir passer un temps indéterminé. Or, les mots ont un temps. Si je proposais une narration, je prendrais le risque de réduire le livre, de le figer.

Serait-il juste de dire que vos livres, par leur interactivité, par les multiples mises en mots possibles, cherchent à donner, à offrir une forme d’autonomie aux jeunes enfants ?

Je ne sais pas si on a le droit de le dire comme ça... L’autonomie, la liberté, c’est beaucoup dire. Et le dire pourrait, peut-être, casser la magie. Par le jeu, je propose évidemment une activité mentale. Mais je ne veux ni fixer les choses ni proposer un mode d’emploi de mes livres. Je cherche plutôt à surprendre, à susciter un choc, c’est certain. Les livres que je crée ne sont finalement qu’un support. Ce qui m’importe c’est l’instant de vie qu’ils vont engendrer quand les parents vont partager le livre avec les enfants ou quand les élèves vont expérimenter des choses autour du livre. C’est à ce moment que je valide mes idées, que je sais si le désir de chercher, de s’approprier le livre va exister ou pas. Récemment, une institutrice m’a ainsi appris que ses élèves se servaient de Jeu de formes comme d’un pochoir. Voilà ce que eux ont décidé d’en faire.

Au cours de ces moments partagés avec les élèves, qui sont réguliers et que vous appréciez particulièrement, comment se déroule la rencontre entre l’artiste et l’enfant ? Que se passe-t-il ?

Parfois rien, parfois tout. On tente sa chance à chaque fois. Il faut être dans l’envie de la rencontre, dans l’enthousiasme. Récemment, j’ai lu Bataille des couleurs (Bayard jeunesse) à une classe, puis leur ai proposé d’y jouer à l’intérieur de grands ronds dessinés. Le jeu commence, les couleurs fusent. C’est le moment d’arrêter le jeu, de prendre du recul. Dans un second regard, j’ai alors vu ces ronds cesser d’être des arènes pour devenir des assiettes. J’ai donc pu donner de nouvelles instructions : dessiner des petits pois, des carottes, un couteau, un verre, une assiette, etc. En fait, je demande à ce moment aux enfants de faire jouer leur regard, qu’ils essayent de transformer ces ronds en quelque chose de précieux, auquel il faut prêter attention. On passe alors à la réalisation. J’ai comme ça un répertoire de quatre ou cinq jeux collectifs où l’on s’amuse avec des couleurs avant de s’éloigner pour créer quelque chose, un champ de fleurs, une danse ou une assiette. C’est comme lorsque je propose à un petit de faire des gribouillages (A toi de gribouiller, Bayard jeunesse). Il en fait un, puis deux, et d’autres, et il finit... par s’ennuyer ! Alors il est obligé de penser, de distinguer le petit gribouillage du gros, d’inventer une histoire. Le matériau est simple, mais la pensée fait la différence. Il me semble que c’est ainsi que l’on peut se sauver...

A vous écouter raconter ces instants de création collective et expliquer l’importance de l’expérimentation dans votre travail, on pourrait se demander si vous restez strictement attaché au livre, ou si vous envisagez d’autres modes d’expression : la performance, la réalisation d’installations, le spectacle…

Je reste un peu timide par rapport à ces possibilités, même si l’envie de créer un spectacle de fin d’année avec une école est une envie très claire. Dans cette idée, j’ai fait en juin dernier des séances de lectures de mes albums auprès d’un public d’élèves et de parents. Je pourrais imaginer aller plus loin, oser un peu plus de cérémonial : une scène où le chef d’orchestre mène un répertoire plastique et dirige – un peu à la Georges Mathieu – des artistes et leurs pinceaux. En se mettant en action, ceux-ci

changeraient les choses, les animeraient devant un parterre de parents qui verraient se construire une oeuvre. Je rêverais de rencontrer un scénographe et un musicien pour partager un projet de ce genre. D’un autre côté, mon univers est et reste très livre, j’aime travailler pour ce format.

Vous évoquiez Georges Mathieu et, un peu plus haut, les arts bruts. Vos livres rendent aussi hommage à des artistes modernes ou contemporains tels Miró ou Klein. Quel dialogue s’instaure entre ces références (et préférences) et votre propre travail ?

Quelque part, je procède à un échange avec l’art auquel je me réfère. J’utilise quelque chose et je le rends sous une autre forme. Pour cela, je me tourne effectivement vers Miró, Klein, mais aussi Calder, Dubuffet et tous les autres qui ont su continuer de regarder vers l’enfance, conserver leur liberté de geste. Il n’est pas question de reproduire quelque chose dont eux seuls détenaient le secret, mais de s’en servir pour le transmettre, le redonner autrement. Ils me permettent en quelque sorte de jouer dans ma cour de récré à moi avant de rejoindre les autres...

www.herve-tullet.com

Source : Revue Parole, publiée par l'Institut Suisse Jeunesse et Médias

Cécile Desbois-Müller est rédactrice et médiatrice culturelle spécialisée pour le jeune public. Elle anime des parcours et ateliers liés à des expositions, propose des séances de découverte d’albums en bibliothèque et conçois des documents pédagogiques pour les enseignants sur le thème de l’art et des livres.

Visuels Copyrights Hervé Tullet.